MALEDETTI LIBRI!

L'irrefrenabile passione per la censura e la distruzione delle biblioteche

Da qualche anno la Biblioteca dell’Archiginnasio ha avviato una serie di studi volti ad approfondire le conseguenze concrete che eventi storici di vasta portata o avvenimenti di respiro più locale hanno avuto sul proprio patrimonio. La censura, le guerre, le scelte politiche, sono stati spesso causa di una perdita culturale alla quale in alcuni casi non è stato possibile rimediare. Studiare e approfondire questi eventi e queste tematiche è un modo per non dimenticare quanto successo in passato per evitare che si ripeta nel futuro.

Il libro di Fabio Stassi Bebelplatz. La notte dei libri bruciati (ed. Sellerio) ha dato lo spunto per questo progetto che, agli studi compiuti negli ultimi anni su questi temi, aggiunge ulteriori esempi e approfondimenti. L’opera di Stassi ha come focus centrale la censura nazista ma amplia il proprio sguardo a casi di distruzioni di documenti avvenute a causa di conflitti bellici, tema che tocca da vicino l’Archiginnasio. In molti casi infatti, anche quando la distruzione di documenti sembra casuale, la cancellazione della cultura di un paese - a partire dagli oggetti che hanno il compito di tramandarla e diffonderla - è uno degli obiettivi da raggiungere durante conflitti di varia natura e origine.

Se Bebelplatz è stato un punto di partenza, abbiamo cercato di seguirne l’esempio per spaziare interrogando altri studi e altri documenti, spesso legati alla vita della biblioteca. Abbiamo privilegiato i periodi in cui si sono affermate le dittature europee novecentesche, senza però tralasciare puntate nel passato e avendo sempre a mente quanto questi temi siano ancora di tragica attualità.

Per capire come l’odio verso i Maledetti libri - che sono espressione concreta della libertà di pensiero - abbia spesso accompagnato eventi tragici, ma anche generato per reazione esempi di dedizione e di impegno da parte di chi i documenti li deve custodire e salvare.

I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.

Ops! Ho perso la tesi!

Molti anni fa sulla cronaca locale de «Il Resto del Carlino» fu pubblicata la notizia di un giovane studente che aveva perso la tesi di laurea mentre percorreva le vie del centro cittadino.

Da quando si usano i personal computer l’evento è più raro, ma quando ancora le tesi erano battute con la macchina da scrivere, il timore che per qualche ragione il dattiloscritto potesse andare perduto era sempre presente.

Pier Paolo Pasolini è certamente la persona più nota a cui capitò di perdere l’unica copia della propria tesi, non ancora terminata, e questa storia ci riporta al tema della guerra e al fatto che il periodo bellico non è in genere il più favorevole agli studi, oltre a rappresentare un grande pericolo per la distruzione di biblioteche, laboratori, edifici universitari.

Così Pasolini descrive la perdita della tesi in una lettera spedita da Casarsa all’amico Luciano Serra il 26 gennaio 1944:

«La tesi di laurea l’ho perduta a Pisa. La fuga da Livorno (dove avevo il fucile con la sicura tolta per far fuoco contro i Tedeschi) è stata romanzesca. Ma ora è una appendice inutile della mia vita; è passata come alle mie membra la stanchezza dei cento chilometri fatti a piedi».

(Pier Pasolo Pasolini, Lettere 1940-1954, p. 187-189)

Perduta la tesi nei giorni concitati dopo l’armistizio dell’8 settembre (la tesi, relatore Roberto Longhi, era sulla pittura italiana del ’900), Pasolini chiede a Carlo Calcaterra una tesi su Pascoli.

A proposito di Roberto Longhi, e a proposito di quanto sia difficile studiare in tempo di guerra, si segnala una lettera che Longhi scrive nel marzo del 1942 per lamentare il fatto che i suoi studenti non possono più consultare i manoscritti di Marcello Oretti, fonti importanti per la storia dell’arte di Bologna, che l’Archiginnasio aveva posto in casse di legno stivate nei sotterranei per proteggerli dai bombardamenti.

(cfr. Maurizio Avanzolini, L’eterno nemico, «L’Archiginnasio», CXIV, 2019, p. 487-618: 564)

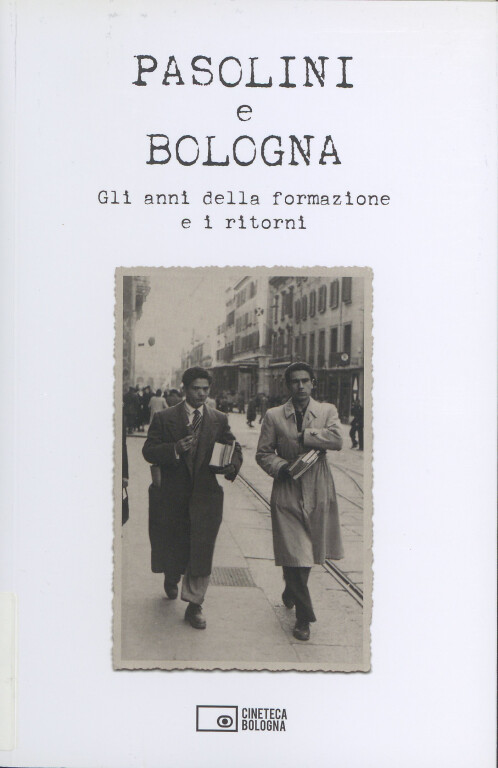

Il giovane Pasolini insieme a Luciano Serra, studenti a Bologna, sulla copertina di:

Pasolini e Bologna. Gli anni della formazione e i ritorni, a cura di Marco Antonio Bazzocchi e Roberto Chiesi, Bologna, Cineteca di Bologna, 2022.