MALEDETTI LIBRI!

L'irrefrenabile passione per la censura e la distruzione delle biblioteche

Da qualche anno la Biblioteca dell’Archiginnasio ha avviato una serie di studi volti ad approfondire le conseguenze concrete che eventi storici di vasta portata o avvenimenti di respiro più locale hanno avuto sul proprio patrimonio. La censura, le guerre, le scelte politiche, sono stati spesso causa di una perdita culturale alla quale in alcuni casi non è stato possibile rimediare. Studiare e approfondire questi eventi e queste tematiche è un modo per non dimenticare quanto successo in passato per evitare che si ripeta nel futuro.

Il libro di Fabio Stassi Bebelplatz. La notte dei libri bruciati (ed. Sellerio) ha dato lo spunto per questo progetto che, agli studi compiuti negli ultimi anni su questi temi, aggiunge ulteriori esempi e approfondimenti. L’opera di Stassi ha come focus centrale la censura nazista ma amplia il proprio sguardo a casi di distruzioni di documenti avvenute a causa di conflitti bellici, tema che tocca da vicino l’Archiginnasio. In molti casi infatti, anche quando la distruzione di documenti sembra casuale, la cancellazione della cultura di un paese - a partire dagli oggetti che hanno il compito di tramandarla e diffonderla - è uno degli obiettivi da raggiungere durante conflitti di varia natura e origine.

Se Bebelplatz è stato un punto di partenza, abbiamo cercato di seguirne l’esempio per spaziare interrogando altri studi e altri documenti, spesso legati alla vita della biblioteca. Abbiamo privilegiato i periodi in cui si sono affermate le dittature europee novecentesche, senza però tralasciare puntate nel passato e avendo sempre a mente quanto questi temi siano ancora di tragica attualità.

Per capire come l’odio verso i Maledetti libri - che sono espressione concreta della libertà di pensiero - abbia spesso accompagnato eventi tragici, ma anche generato per reazione esempi di dedizione e di impegno da parte di chi i documenti li deve custodire e salvare.

I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.

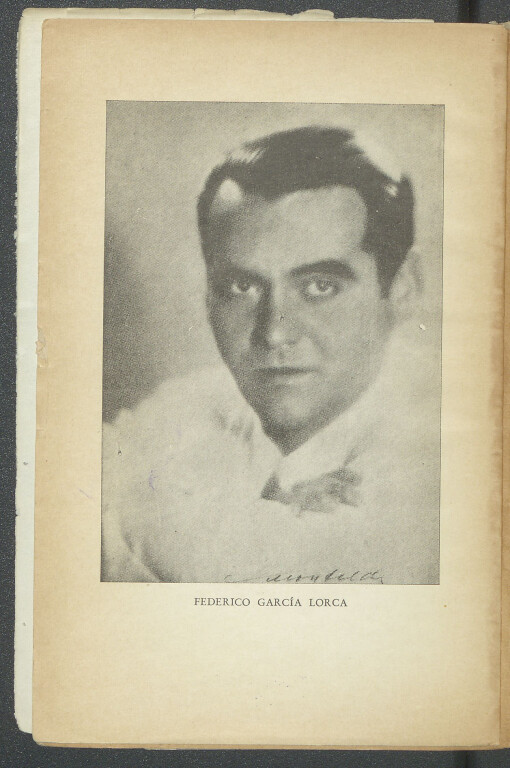

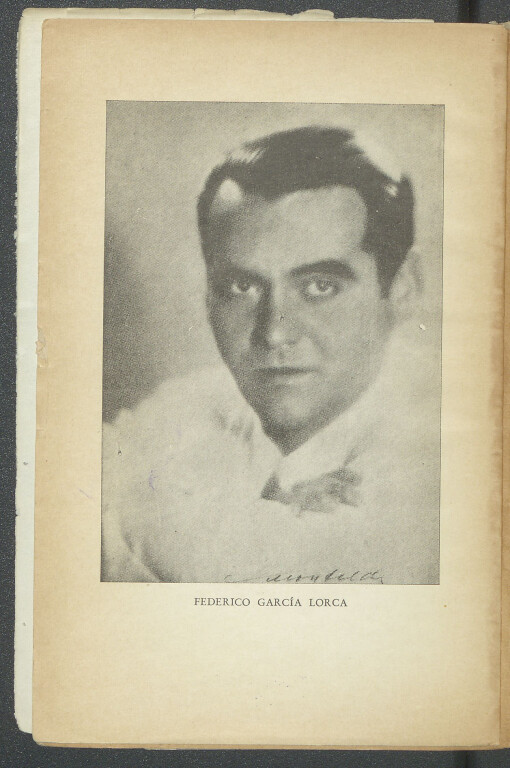

L'ultima estate di Federico Garcia Lorca

In Europa, tra le due guerre mondiali, la minaccia che gravava sugli autori sgraditi ai regimi o ai movimenti politici paramilitari non consisteva solamente in provvedimenti di censura o critiche a mezzo stampa. Nella Spagna sul baratro della guerra civile, il poeta e drammaturgo Federico Garcia Lorca (1898-1936) raccolse successi e aperte ostilità, raggiunse la fama internazionale e venne censurato, fino alla morte violenta.

Divenne noto al grande pubblico grazie alla raccolta di poesie Romancero gitano (1928), ma volle allontanarsi subito dalla detestata etichetta di cantore del folklore tradizionale andaluso: per lui lo studio delle tradizioni era uno dei mezzi per toccare temi universali come il legame tra amore e morte, l’illusione di essere artefici del proprio destino, l’autoritarismo della società patriarcale, la repressione delle pulsioni sessuali. L’urto con la morale conservatrice radicata nella società e nelle istituzioni spagnole giunse così molto presto.

Durante la dittatura del generale Miguel Primo de Rivera (1923-1930) la prima rappresentazione pubblica dell’opera teatrale Amor de Don Perlimplin, amara commedia sull’amore non corrisposto, venne proibita. Il 6 febbraio 1929 la polizia si presentò al teatro Rex di Madrid durante le prove, sequestrò manoscritto e copioni, quindi impose la chiusura dell’edificio. Per quattro anni i testi rimasero sotto chiave nella Sezione Pornografia della Direzione Generale per la Sicurezza perché la narrazione trattava il tradimento coniugale e l’impotenza sessuale maschile. Solo nel 1933, terminata la dittatura, la regista Pura Maourtua riuscì a recuperare una delle copie sequestrate e divenne possibile rappresentare in pubblico il Don Perlimplin. Il 1° maggio di quell’anno, Lorca firmò un manifesto di solidarietà agli intellettuali tedeschi minacciati dal nazismo. Moltiplicò le sue prese di posizione politiche in pubblico mentre omicidi politici, voci di colpo di stato e stragi di civili esasperavano la contrapposizione tra destra e sinistra negli anni della seconda repubblica spagnola. Nel 1935 aderì a un nuovo manifesto antifascista, quindi sostenne apertamente il Fronte popolare, la coalizione dei partiti di sinistra che vinse le elezioni del 16 febbraio 1936.

Intanto aveva raggiunto notorietà internazionale e le rappresentazioni teatrali di opere come Yerma e Nozze di sangue riscuotevano un enorme successo. Il 19 giugno terminò il manoscritto del dramma considerato da molti il suo capolavoro: La casa di Bernarda Alba, opera che Lorca non riuscì a vedere rappresentata in teatro. Il colpo di stato militare del 17 luglio e l’inizio della guerra civile, infatti, lo sorpresero a Granada, città caduta immediatamente sotto il controllo dei militari golpisti e delle milizie della destra nazionalista. Dopo aver subito minacce e aggressioni per le sue posizioni politiche e per la sua omosessualità, cercò rifugio in casa di amici vicini agli ambienti reazionari, ma fu inutile: arrestato da miliziani nazionalisti, venne condotto nella località di Viznar e fucilato all’alba del 19 agosto 1936 insieme ad altri tre detenuti politici, un socialista e due anarchici. I cadaveri, gettati in una fossa comune, non sono mai stati ritrovati.

Ritratto fotografico di Federico Garcia Lorca

Federico Garcia Lorca, Romancero gitano (1924-1927), Buenos Aires, Losada, 1946.