MALEDETTI LIBRI!

L'irrefrenabile passione per la censura e la distruzione delle biblioteche

Da qualche anno la Biblioteca dell’Archiginnasio ha avviato una serie di studi volti ad approfondire le conseguenze concrete che eventi storici di vasta portata o avvenimenti di respiro più locale hanno avuto sul proprio patrimonio. La censura, le guerre, le scelte politiche, sono stati spesso causa di una perdita culturale alla quale in alcuni casi non è stato possibile rimediare. Studiare e approfondire questi eventi e queste tematiche è un modo per non dimenticare quanto successo in passato per evitare che si ripeta nel futuro.

Il libro di Fabio Stassi Bebelplatz. La notte dei libri bruciati (ed. Sellerio) ha dato lo spunto per questo progetto che, agli studi compiuti negli ultimi anni su questi temi, aggiunge ulteriori esempi e approfondimenti. L’opera di Stassi ha come focus centrale la censura nazista ma amplia il proprio sguardo a casi di distruzioni di documenti avvenute a causa di conflitti bellici, tema che tocca da vicino l’Archiginnasio. In molti casi infatti, anche quando la distruzione di documenti sembra casuale, la cancellazione della cultura di un paese - a partire dagli oggetti che hanno il compito di tramandarla e diffonderla - è uno degli obiettivi da raggiungere durante conflitti di varia natura e origine.

Se Bebelplatz è stato un punto di partenza, abbiamo cercato di seguirne l’esempio per spaziare interrogando altri studi e altri documenti, spesso legati alla vita della biblioteca. Abbiamo privilegiato i periodi in cui si sono affermate le dittature europee novecentesche, senza però tralasciare puntate nel passato e avendo sempre a mente quanto questi temi siano ancora di tragica attualità.

Per capire come l’odio verso i Maledetti libri - che sono espressione concreta della libertà di pensiero - abbia spesso accompagnato eventi tragici, ma anche generato per reazione esempi di dedizione e di impegno da parte di chi i documenti li deve custodire e salvare.

I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.

Inesattezze storiche politicamente nocive

Il fascismo italiano perfezionò nel corso degli anni la sorveglianza sulle pubblicazioni di carattere storico, modulando gli interventi di censura anche sulla base degli eventi contingenti e dell’attualità. Un regime che aspirava al controllo totale della società, consapevole dell’importanza che la trasmissione della conoscenza storica riveste nella formazione dell’identità nazionale, non poteva lasciare spazio a versioni che si allontanavano dalla linea ufficiale. E se qualcosa era sfuggito in passato occorreva rimediare.

Il saggio di Davide Bianchi, La Bompiani e la censura fascista, apparso nel primo numero del 2004 della rivista «La fabbrica del libro» si sofferma sul caso emblematico delle popolari opere di divulgazione di Hendrik Van Loon (1882-1944), pubblicate in Italia dalla casa editrice milanese. Lo scrittore olandese naturalizzato americano era noto per lo stile colloquiale e per le illustrazioni contenute nei suoi volumi, fatte di proprio pugno. Le ristampe delle sue opere e le nuove uscite proposte da Bompiani al Minculpop furono oggetto di una «progressiva campagna di revisione e controllo» tra il 1938 e il 1940, come scrive Bianchi. Così ricostruzioni e giudizi già pubblicati nel volume La storia dell’umanità, ristampato più volte dal 1934, furono giudicati «inesattezze storiche politicamente nocive» in una lettera del Ministero della cultura popolare (Minculpop) alla Prefettura di Milano del 6 novembre 1940. Dopo la dichiarazione di guerra alla Francia di pochi mesi prima, ad esempio, la frase «nessun paese contribuì all’indipendenza italiana più della Francia» (presente a p. 377 nell’edizione del 1935 conservata nella Biblioteca dell’Archiginnasio) era evidentemente diventata errata e dannosa. Il regime, inoltre, non poteva più accettare la degradazione di Cristoforo Colombo a secondo scopritore dell’America perché aiutato dai «discendenti di quegli audaci norvegesi» che lo avevano preceduto nell’impresa (p. 226 e illustrazione a p. 227); a seguito dell’introduzione delle leggi di discriminazione razziale a partire dal 1938, infine, non era ammissibile riproporre l’elogio di Karl Marx, definito da Van Loon «un ebreo intelligentissimo» (p. 404). Il Minculpop non dispose il sequestro dell’opera, ma avvertì la Bompiani che non avrebbe più concesso la sua approvazione a ristampe e nuove edizioni delle opere di Van Loon, considerato in generale filosemita e ammiratore dell’Inghilterra.

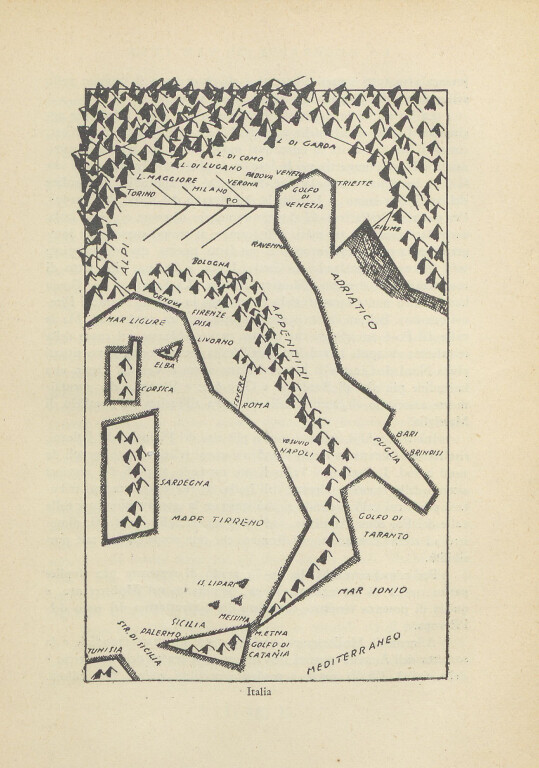

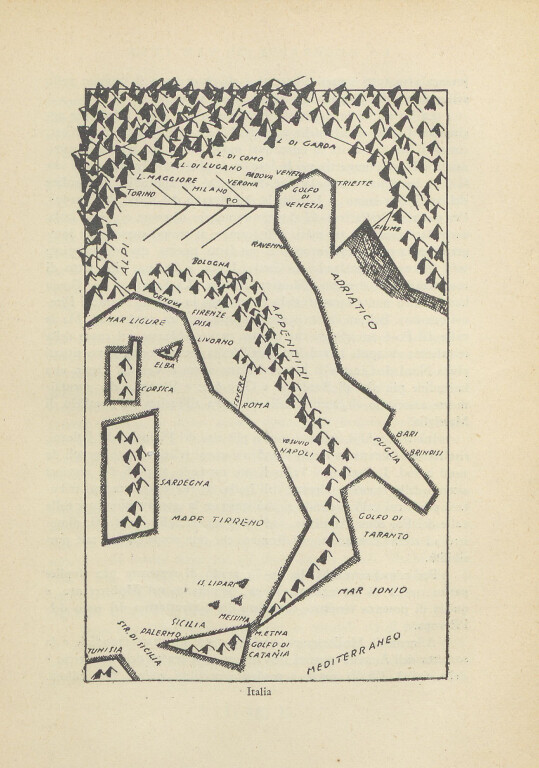

L’Italia in una illustrazione di Van Loon.

Hendrik Willem Van Loon, La geografia di Van Loon. Scritta ed illustrata da Hendrick Willem Van Loon, versione dall'americano di Carlo Coardi, Milano, Bompiani, 1934.

Collocazione: 18* K. I. 31