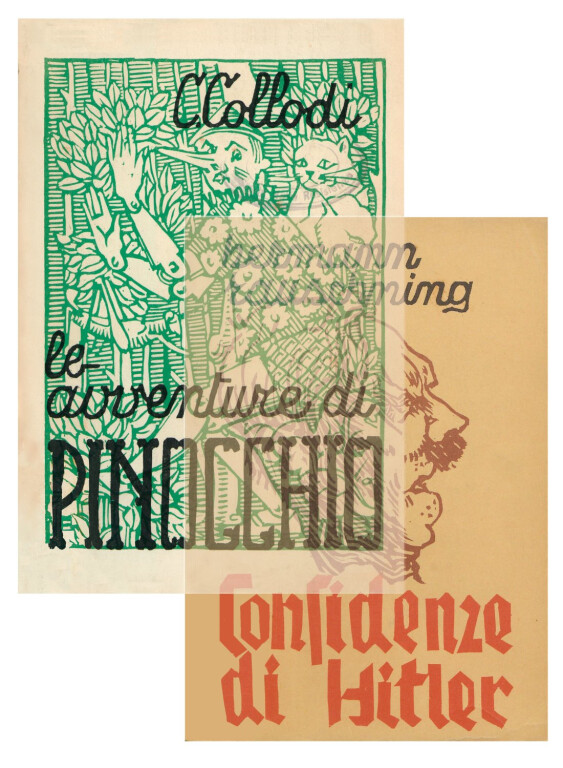

MALEDETTI LIBRI!

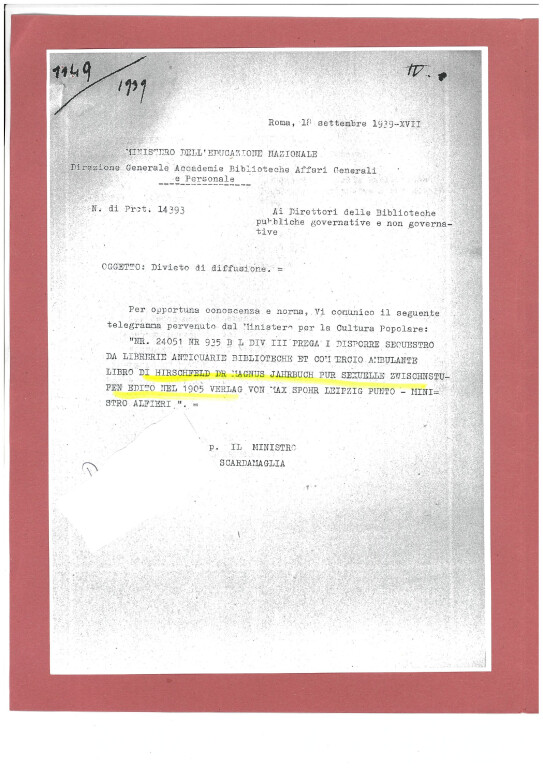

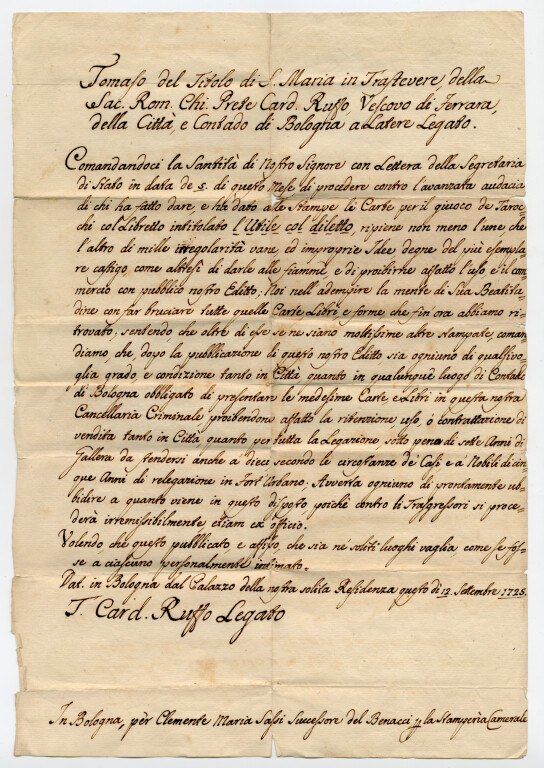

L'irrefrenabile passione per la censura e la distruzione delle biblioteche

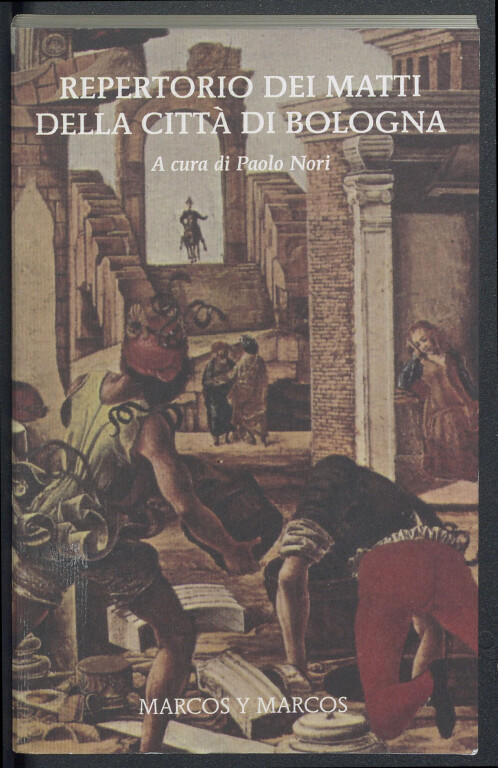

Da qualche anno la Biblioteca dell’Archiginnasio ha avviato una serie di studi volti ad approfondire le conseguenze concrete che eventi storici di vasta portata o avvenimenti di respiro più locale hanno avuto sul proprio patrimonio. La censura, le guerre, le scelte politiche, sono stati spesso causa di una perdita culturale alla quale in alcuni casi non è stato possibile rimediare. Studiare e approfondire questi eventi e queste tematiche è un modo per non dimenticare quanto successo in passato per evitare che si ripeta nel futuro.

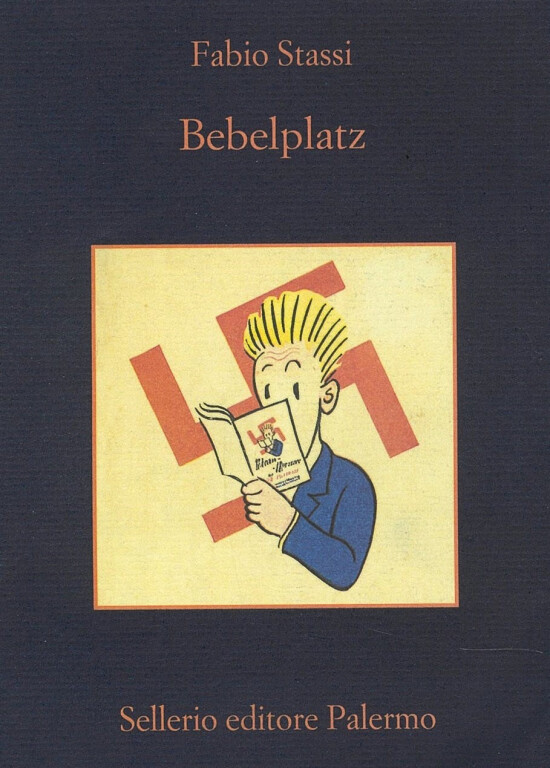

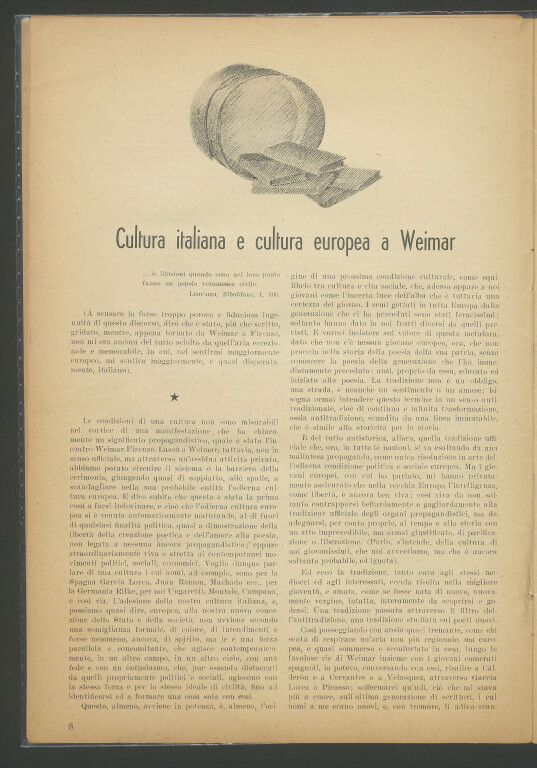

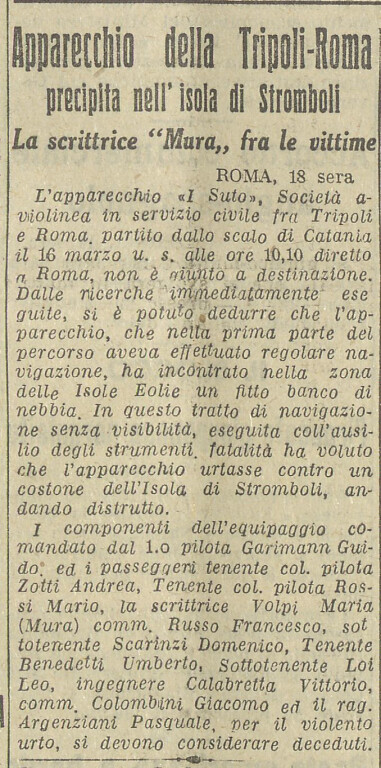

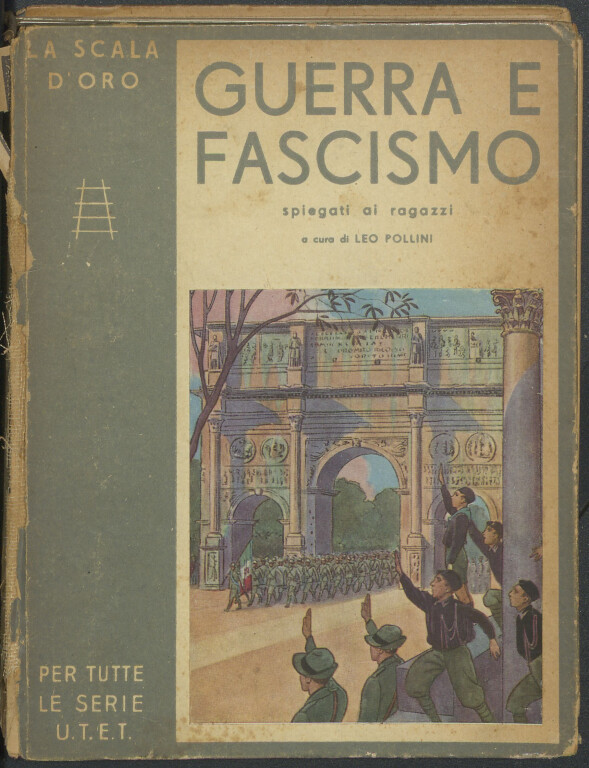

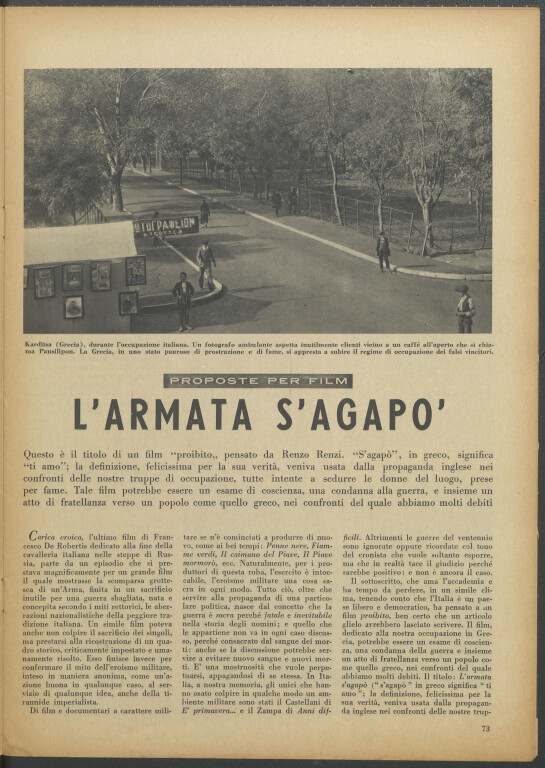

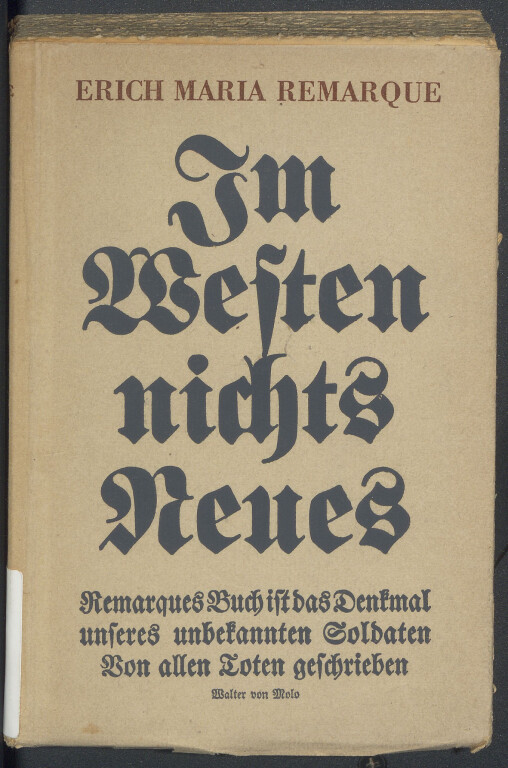

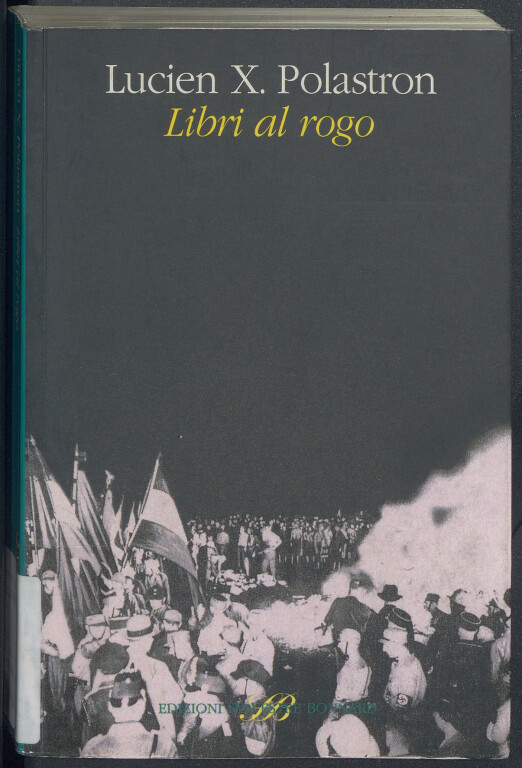

Il libro di Fabio Stassi Bebelplatz. La notte dei libri bruciati (ed. Sellerio) ha dato lo spunto per questo progetto che, agli studi compiuti negli ultimi anni su questi temi, aggiunge ulteriori esempi e approfondimenti. L’opera di Stassi ha come focus centrale la censura nazista ma amplia il proprio sguardo a casi di distruzioni di documenti avvenute a causa di conflitti bellici, tema che tocca da vicino l’Archiginnasio. In molti casi infatti, anche quando la distruzione di documenti sembra casuale, la cancellazione della cultura di un paese - a partire dagli oggetti che hanno il compito di tramandarla e diffonderla - è uno degli obiettivi da raggiungere durante conflitti di varia natura e origine.

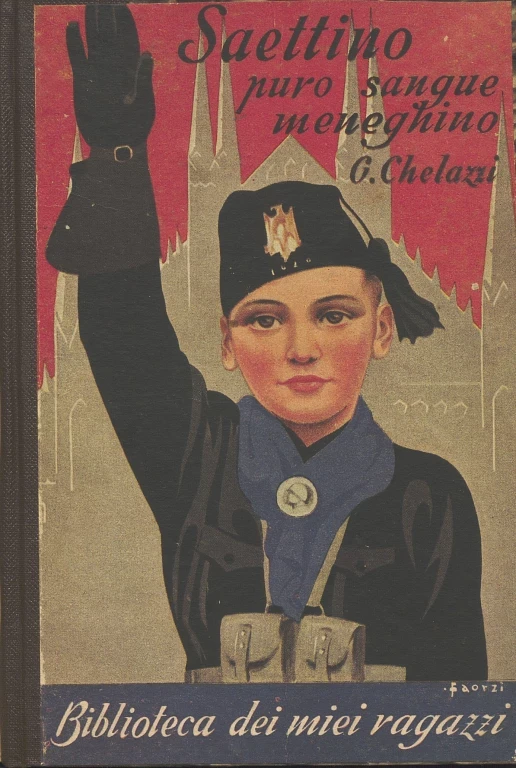

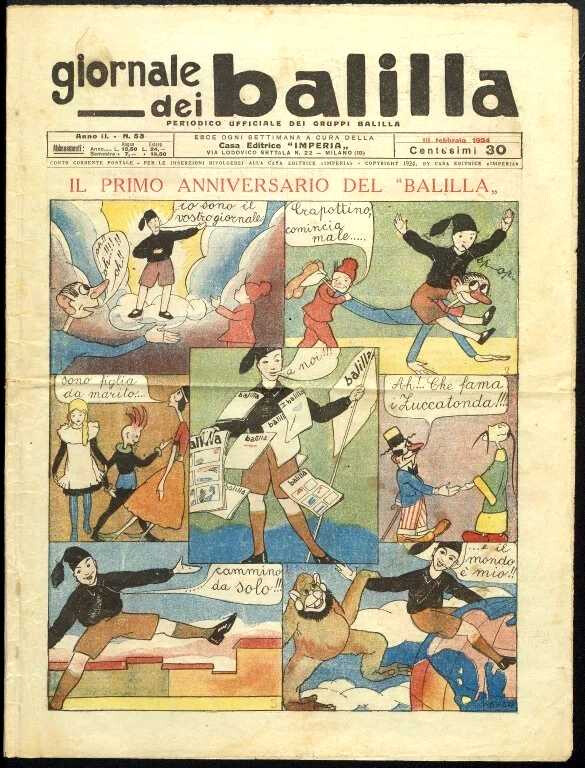

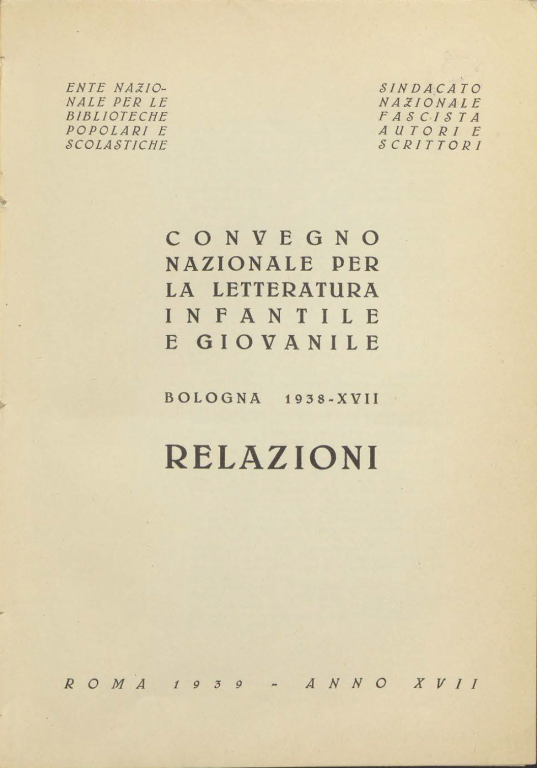

Se Bebelplatz è stato un punto di partenza, abbiamo cercato di seguirne l’esempio per spaziare interrogando altri studi e altri documenti, spesso legati alla vita della biblioteca. Abbiamo privilegiato i periodi in cui si sono affermate le dittature europee novecentesche, senza però tralasciare puntate nel passato e avendo sempre a mente quanto questi temi siano ancora di tragica attualità.

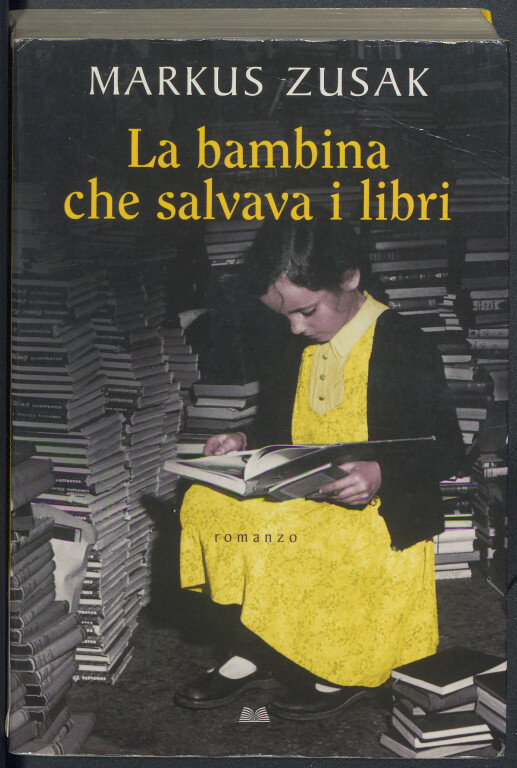

Per capire come l’odio verso i Maledetti libri - che sono espressione concreta della libertà di pensiero - abbia spesso accompagnato eventi tragici, ma anche generato per reazione esempi di dedizione e di impegno da parte di chi i documenti li deve custodire e salvare.

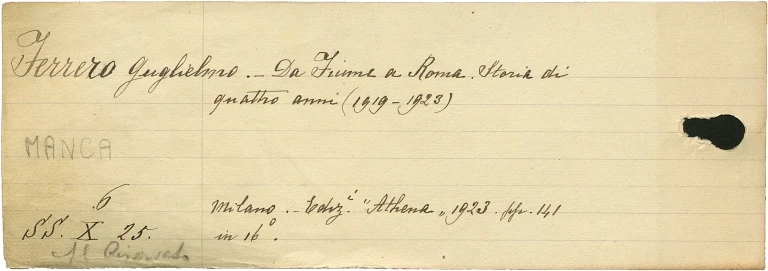

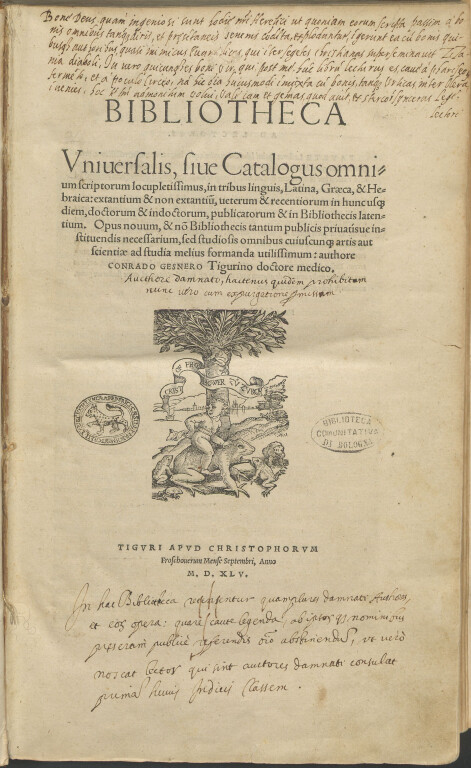

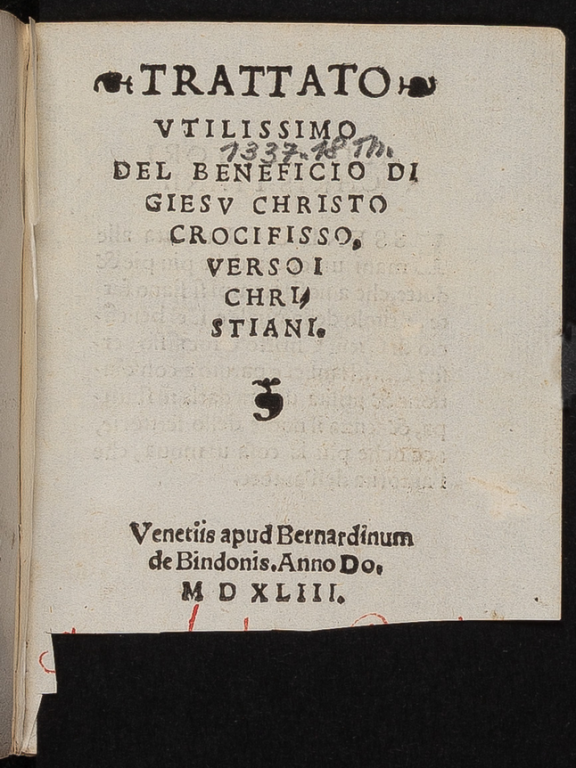

I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.