Il libro, oggetto tecnologico perfetto

Da Libri da consultare e libri da leggere (1994):

«I libri da leggere non potranno essere sostituiti da alcun aggeggio elettronico. Sono fatti per essere presi in mano, anche a letto, anche in barca, anche là dove non ci sono spine elettriche, anche dove e quando qualsiasi batteria si è scaricata, possono essere sottolineati, sopportano orecchie e segnalibri, possono essere lasciati cadere per terra o abbandonati aperti sul petto o sulle ginocchia quando ci prende il sonno, stanno in tasca, si sciupano, assumono una fisionomia individuale a seconda dell’intensità e regolarità delle nostre letture, ci ricordano (se ci appaiono troppo freschi e intonsi) che non li abbiamo ancora letti, si leggono tenendo la testa come vogliamo noi, senza imporci la lettura fissa e tesa dello schermo di un computer, amichevolissimo in tutto salvo che per la cervicale. Provate a leggervi tutta la Divina Commedia, anche solo un’ora al giorno, su un computer, e poi mi fate sapere.

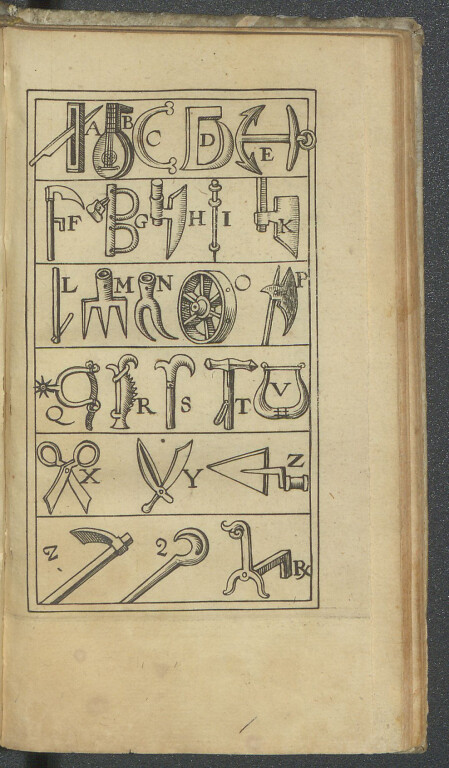

Il libro da leggere appartiene a quei miracoli di una tecnologia eterna di cui fan parte la ruota, il coltello, il cucchiaio, il martello, la pentola, la bicicletta».

Se in questo brano c’è qualcosa di superato, è la descrizione di ciò che non si può fare con un testo elettronico, che oggi ha trovato supporti ben più idonei del computer a renderne più comoda la lettura. E anche leggere la Divina Commedia sullo schermo di un computer oggi non ci sembra più impresa fantascientifica. Ciò che però non è superato e ha ancora piena validità, è quello che si può fare con i libri, oggetto tecnologicamente perfetto.

Poche righe dopo Eco aggiunge:

«L’umanità è andata avanti leggendo e scrivendo prima su pietre, poi su tavolette, poi su rotoli, ma era una fatica improba. Quando ha scoperto che si potevano rilegare insieme dei fogli, anche se ancora manoscritti, ha dato un sospiro di sollievo. E non potrà mai più rinunciare a questo strumento meraviglioso».

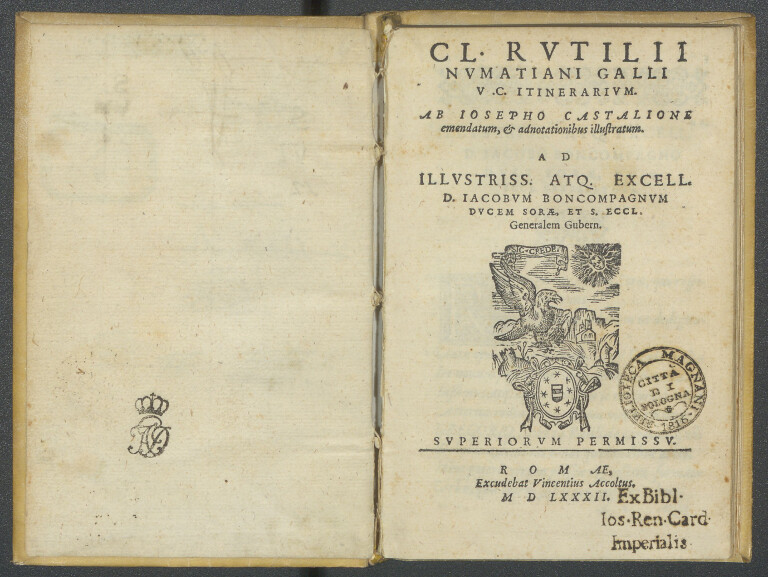

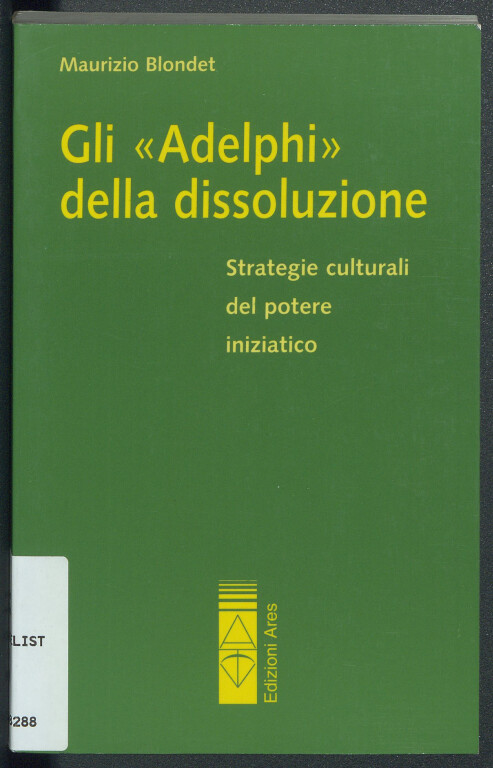

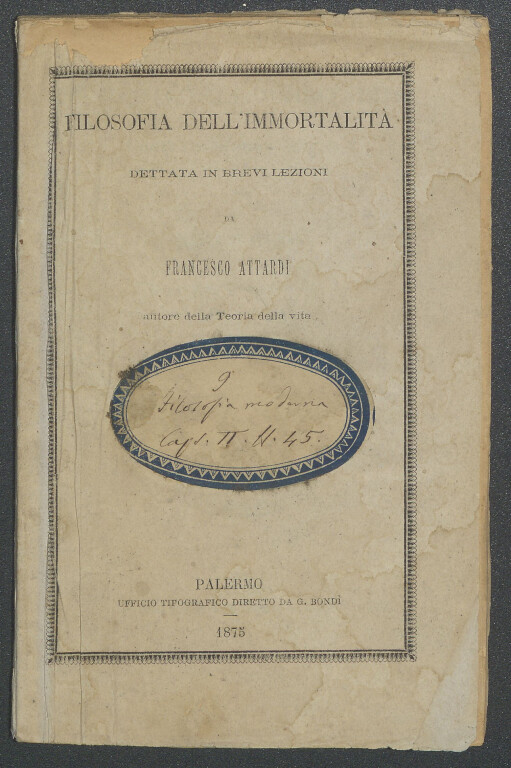

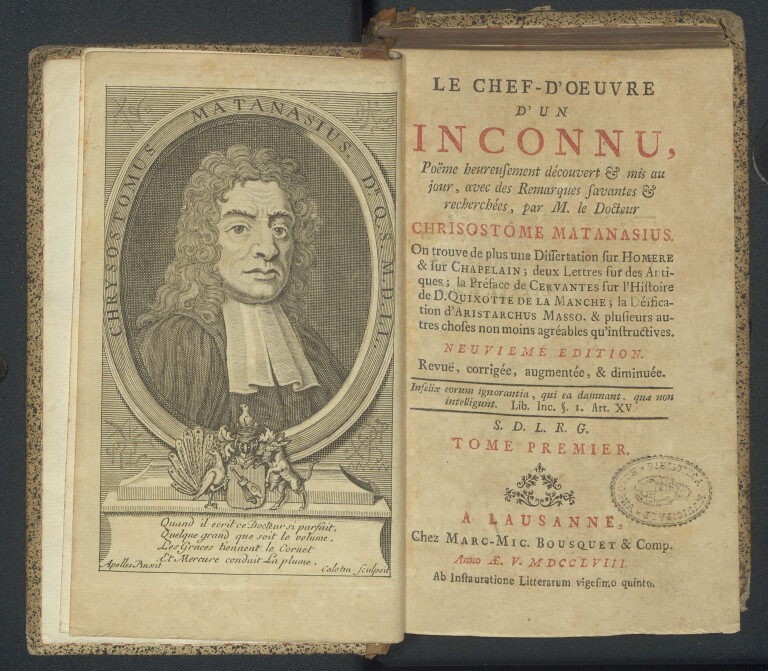

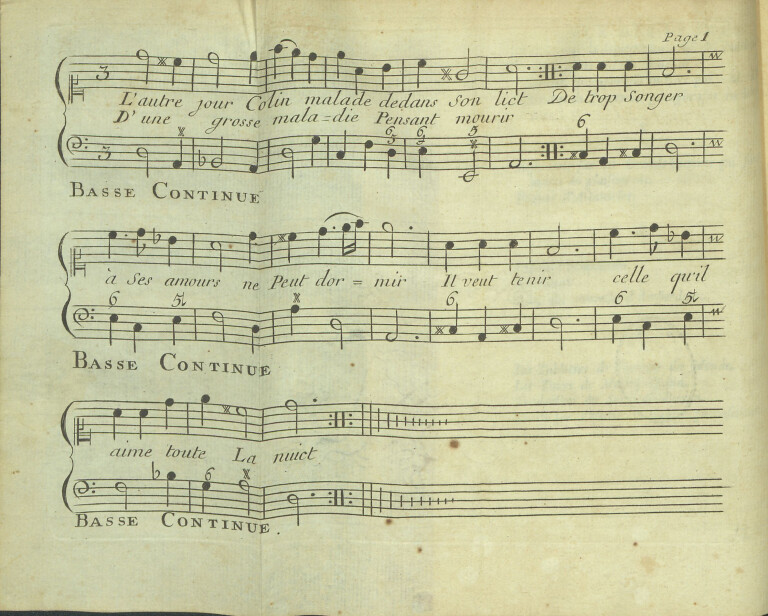

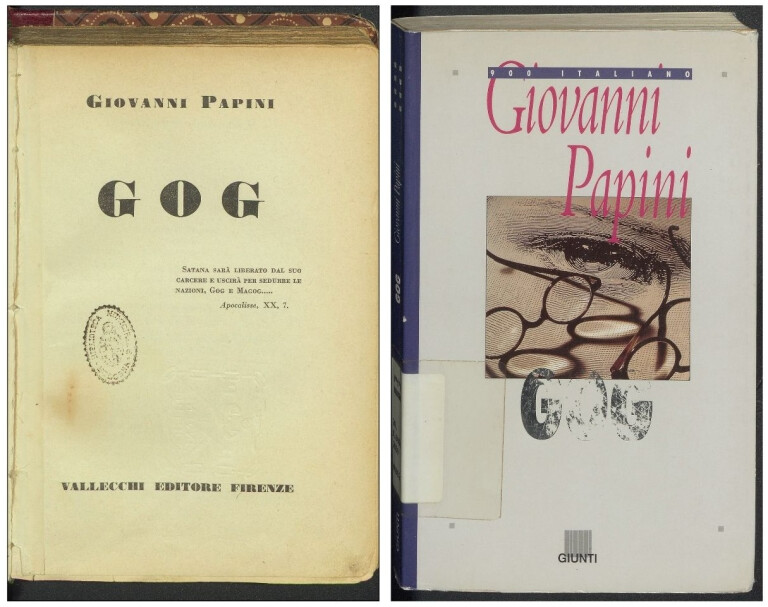

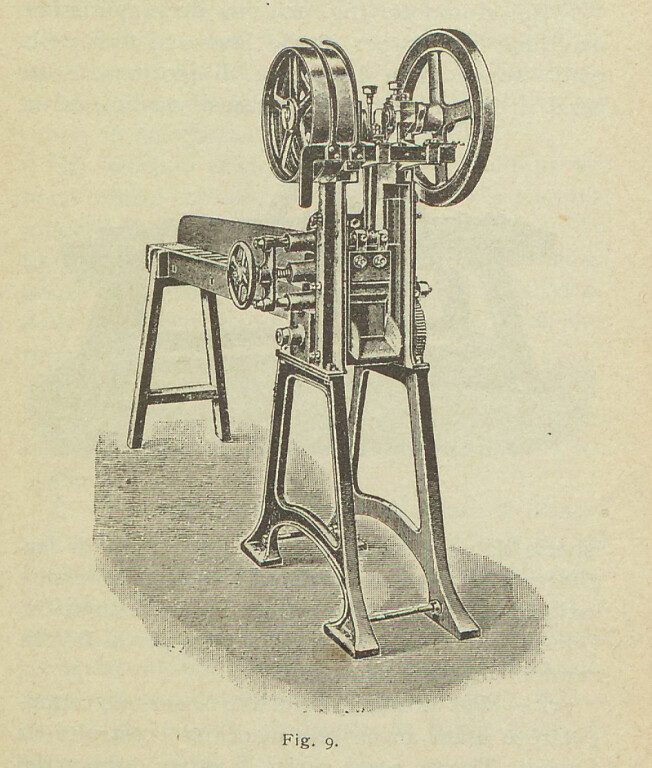

Il passo decisivo per ottenere un oggetto di lettura perfetto è stato rilegare insieme i fogli. La legatura dei fascicoli a formare un volume per secoli ha rappresentato allo stesso tempo un’arte e una pratica tecnologica da studiare, analizzare e migliorare. Invitiamo a sfogliare la banca dati che raccoglie le legature storiche presenti nella nostra biblioteca.

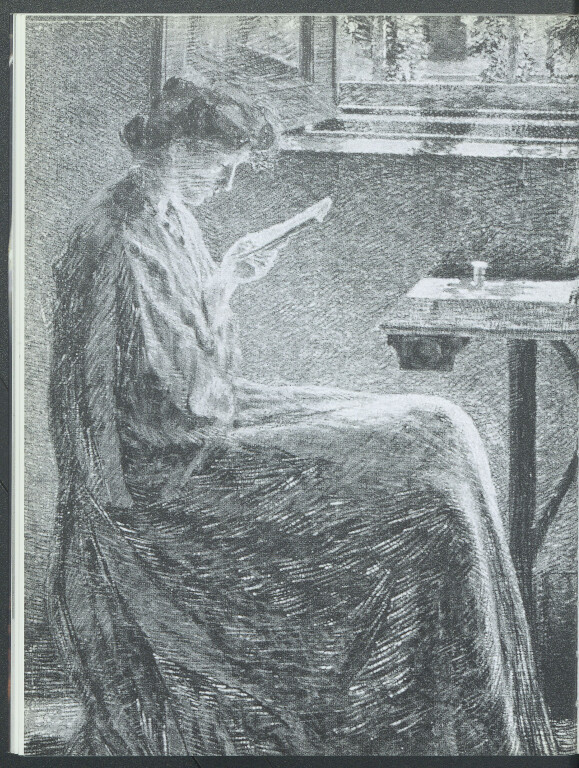

Questa immagine - un particolare di Il romanzo di una cucitrice di Umberto Boccioni - illustra in maniera precisa e evocativa allo stesso tempo le parole di Eco: l’equilibrio “ergonomico” di una persona che legge, la possibilità di farlo sempre e in ogni luogo, il rapimento della lettrice in un’altra dimensione che può avvenire quando il corpo trova la sua posizione più naturale. Questa riproduzione del quadro di Boccioni si trova nel volume La città dell'editoria. Dal libro tipografico all'opera digitale, 1880-2020, pubblicato nel 2001. L’incongruenza fra la data presente nel sottotitolo e la data di pubblicazione non è un errore, ma nasce dal fatto che l’ultimo capitolo si proietta in quello che al momento dell’uscita del libro era il futuro, come suggerito dal suo titolo: La “leggerezza” del mondo digitale. Il sapere viaggerà con i bit. Giampietro Lotito, autore di questa sezione del volume, che è il catalogo di una mostra, affida le righe finali del suo intervento proprio a Umberto Eco:

«Nel libro Diario minimo invece Umberto Eco, allora giovanissimo studioso, narra del ritrovamento di un testo che in un convegno di un lontanissimo futuro, finalmente svelava ai posteri i segreti della civiltà del Novecento. Il racconto allora spiega come dal testo si è risaliti alle abitudini, al modo di pensare e di vivere degli abitanti del pianeta nel XX secolo. Il documento ritrovato era la raccolta dei testi delle canzoni del Festival di Sanremo degli anni cinquanta! Questi due esempi un po’ paradossali possono dare l’idea di come una cattiva conservazione o scelta delle informazioni potrebbe far passare nel tempo cose non particolarmente importanti o farne perdere di fondamentali, ma con la consapevolezza raggiunta dall’uomo dell’importanza del sapere e delle informazioni, non sarà un problema da ritenere serio per il futuro.

Dopotutto l’uomo è sopravvissuto alla distruzione della Biblioteca di Alessandria e all’Indice, sopravviverà anche alla trasformazione degli atomi in bit» (ivi, p. 175).

Sulla rappresentazione pittorica o fotografica della figura femminile mentre legge si vedano Le donne che leggono sono sempre più pericolose di Stefan Bollmann e l’articolo di Piero Meldini, Libri, quadri e donne lettrici. Da Lorenzetti al Novecento, «Biblioteca di via Senato, Milano. Mensile di bibliofilia», XII, marzo 2020, n. 3, p. 44-50.

Sull’argomento si veda anche il libro di Tiziana Plebani Il genere dei libri. Storie e rappresentazioni della lettura al femminile e al maschile tra Medioevo ed età moderna.

La città dell'editoria. Dal libro tipografico all'opera digitale, 1880-2020, a cura di Giorgio Montecchi, Milano, Skira, 2001.

Collocazione: 20. C. 1467