Fondo Stampe su seta e su tela

La raccolta di stampe su tessuti conservata nella Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna è forse una delle più ricche esistenti in Italia, certamente una delle più caratteristiche; comprende in totale 155 pezzi, che abbracciano un arco cronologico di tre secoli, dal XVII al XIX.

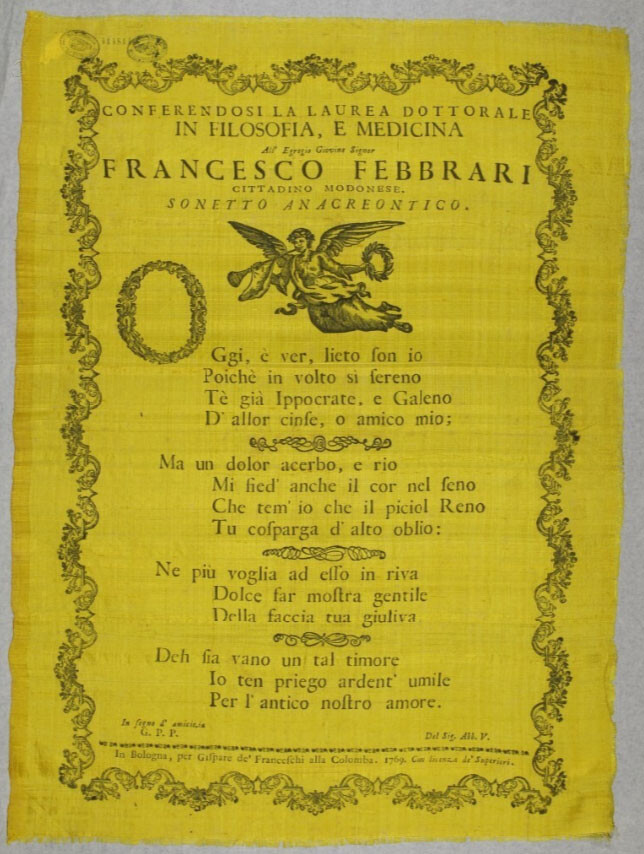

Si tratta di omaggi poetici stampati su stoffe di tutti i colori, con figure, bordure e altri elementi ornamentali.

Nel 1933 il direttore della Biblioteca, Albano Sorbelli, ne dà notizia in «L’Archiginnasio. Bullettino della Biblioteca comunale di Bologna», dicendo che la collezione era stata descritta e schedata l’anno precedente. Esiste infatti un sommario inventario manoscritto (Inventari manoscritti, vol. VII, cc. 74-98) dei primi 112 pezzi. Nel 1991 il direttore Valerio Montanari dà notizia, sempre sul bollettino della biblioteca, del restauro dei pezzi che nell’occasione vengono anche stesi e posti dentro appositi passepartout. Il lavoro fu eseguito dal Centro Restauri Manufatti tessili di Milano.

Gli omaggi poetici attestanti simpatia, compartecipazione, devozione, rispetto verso qualcuno, risalgono ad un’antica tradizione che, dalle origini stesse della stampa nel XV secolo, si mantenne viva fino alla fine dell’Ottocento con una vastissima produzione in gran parte intimamente connessa al sentimento religioso e che alimentava nello stesso tempo un mercato tipografico spesso in difficoltà.

La frequenza con cui si ricorreva a commissioni di questo tipo per celebrare le occasioni più svariate costituiva un’ottima opportunità di lavoro e una fetta rilevante di mercato per un genere letterario che, per la sua straordinaria diffusione, diventò un vero e proprio ‘fenomeno di costume’.

Si tratta di pubblicazioni considerate ‘minori’ (se non necessariamente per la qualità letteraria, sicuramente dal punto di vista della diffusione, circoscritta, e della loro durata come prodotto culturale che, solo in rarissimi casi, sopravvive all’evento stesso di cui è protagonista il dedicatario) destinate a promuovere momenti significativi della vita di personaggi illustri e a suggellarne il ricordo nella cittadinanza. Per la loro natura effimera erano perciò stampate su carta non sempre di buona qualità che, per l’enorme deperibilità e per la destinazione quasi esclusivamente privata e legata ‘all’occasione’, è giunta fino a noi soltanto in piccola parte. La pubblicazione di rime augurali, spesso corredate da immagini incise, necessitava quindi del coinvolgimento non solo di eruditi e poeti del tempo, spesso autori di spicco, ma anche di una moltitudine di artisti, tra cui un posto di primo piano era occupato a Bologna dagli accademici clementini, chiamati a realizzare apparati ornamentali incisi, spesso consoni alla destinazione di ciascuna pubblicazione.

In formato di opuscoli, volumi, o fogli volanti, questi prodotti venivano di norma offerti in dono con affetto e deferenza ai protagonisti stessi o ad amici e parenti il giorno della festa o dell’evento di cui sancivano l’importanza. La versione più elegante e raffinata su drappi di seta colorata era destinata alle autorità presenti all’occasione o a decorare le pareti delle chiese o dei palazzi dove si svolgeva la cerimonia.

Le nozze e le lauree, la nomina ad una carica di prestigio come il gonfalonierato di giustizia, le monacazioni, le celebrazioni della prima messa, le ordinazioni al sacerdozio, le promozioni cardinalizie, le processioni e feste religiose, l’eloquenza oratoria di un predicatore, le nascite, i battesimi, i compleanni, le guarigioni e persino la morte diventano nell’Italia moderna riti e mezzi attraverso cui l’emergente ceto borghese ostenta pubblicamente il proprio prestigio sociale, esprimendo la tendenza tipica del tempo a solennizzare spettacolarmente eventi lieti e tristi attraverso tutte le risorse sia di amplificazione oratoria che di retorica visiva.

Provenienza

Raccolta costituita in biblioteca con materiali provenienti da donazioni di privati ed acquisizioni presso privati e librerie.

Crediti

Ideazione, realizzazione del progetto e schedatura dei pezzi: Arabella Riccò, con la collaborazione di Cristina Bersani per la consulenza e descrizione dell’apparato iconografico

Digitalizzazione: Arabella Riccò e Eros Vincenti

Progetto informatico: Rita Zoppellari