La guerra di Libia: Podrecca e Galantara

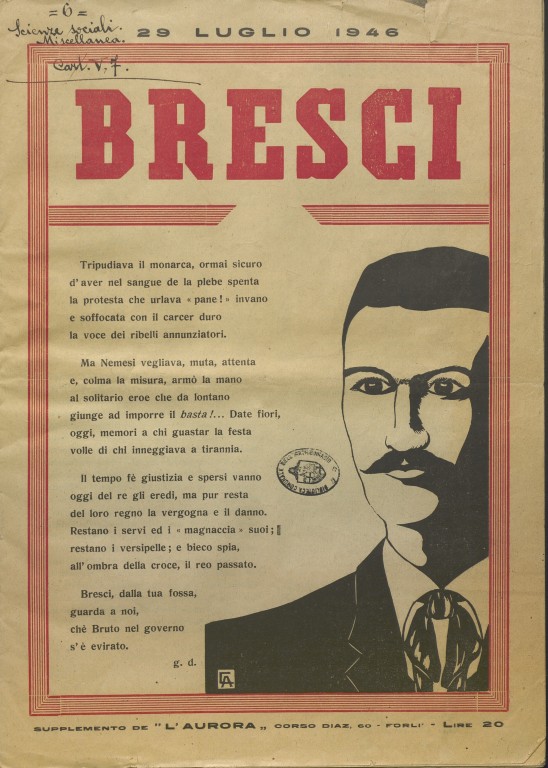

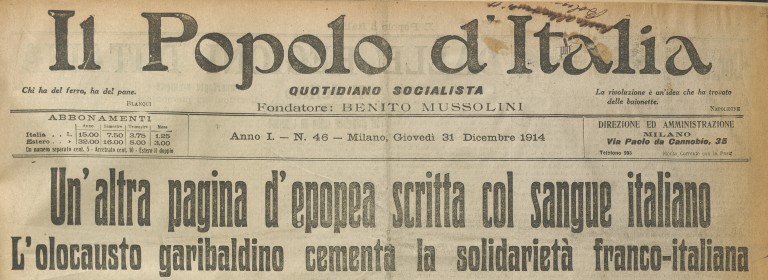

L’aggressione coloniale dell’Italia alla Libia assume una grande importanza in Chi ha del ferro ha del pane perché Reglio, convinto antimilitarista, cerca in tutti i modi - e inutilmente - di sfuggire alla chiamata dell’esercito.

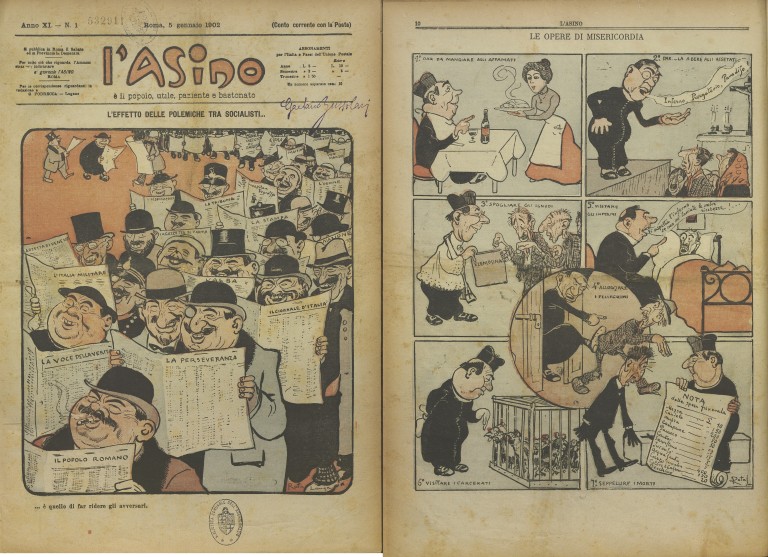

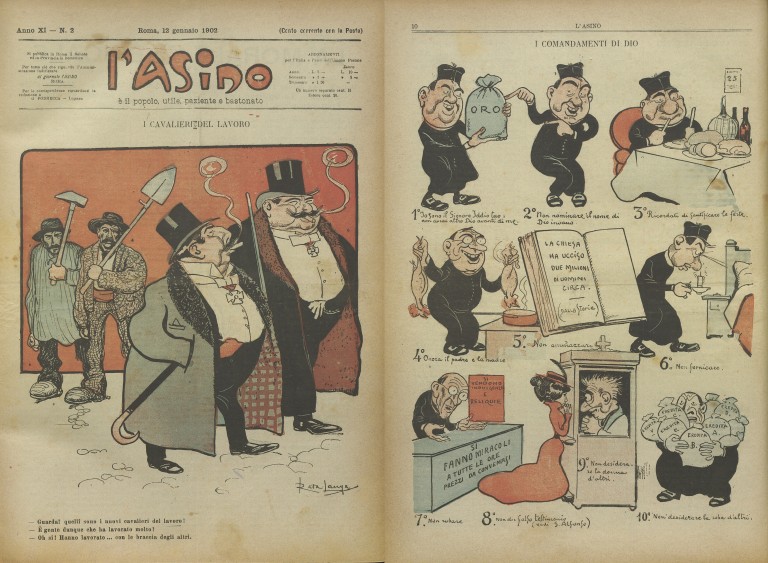

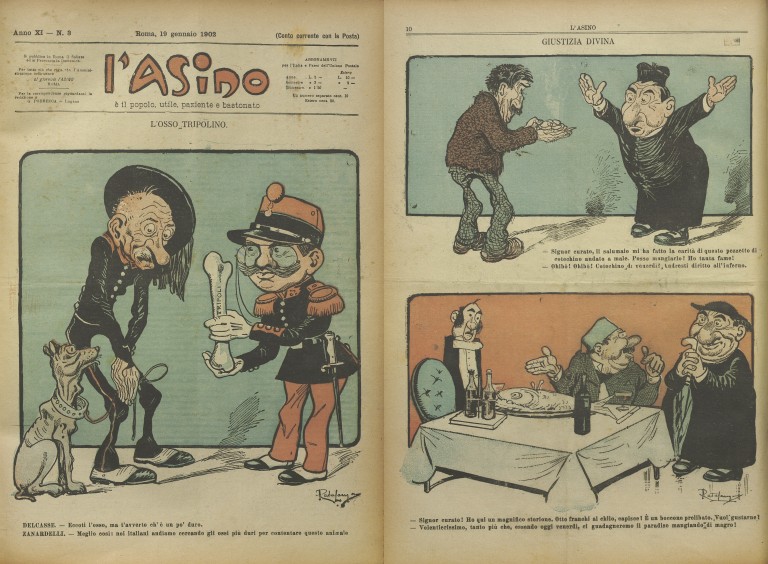

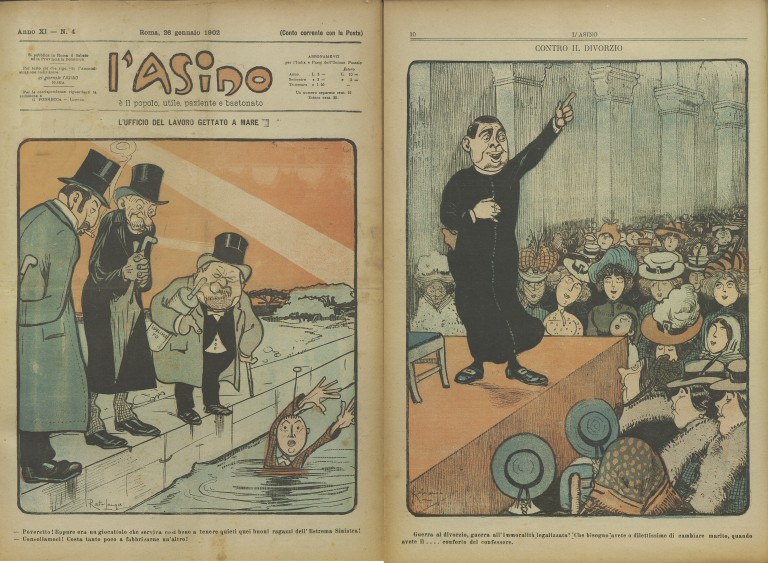

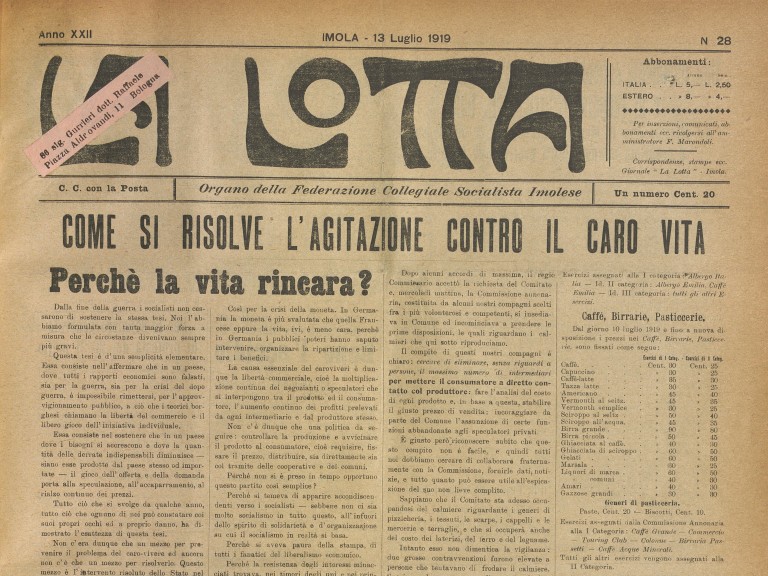

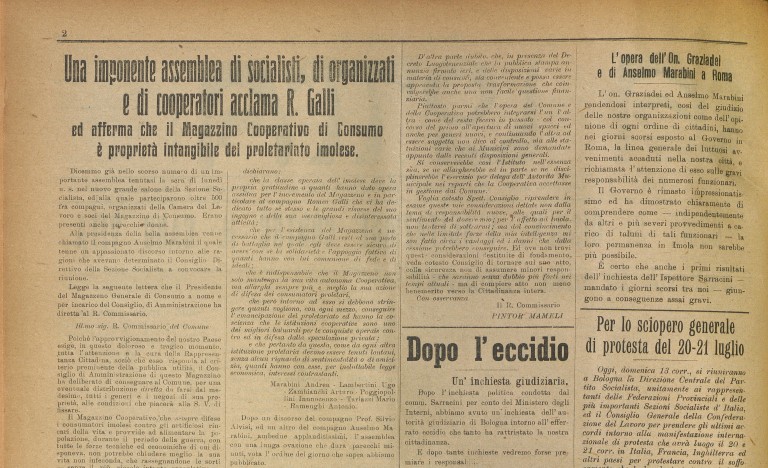

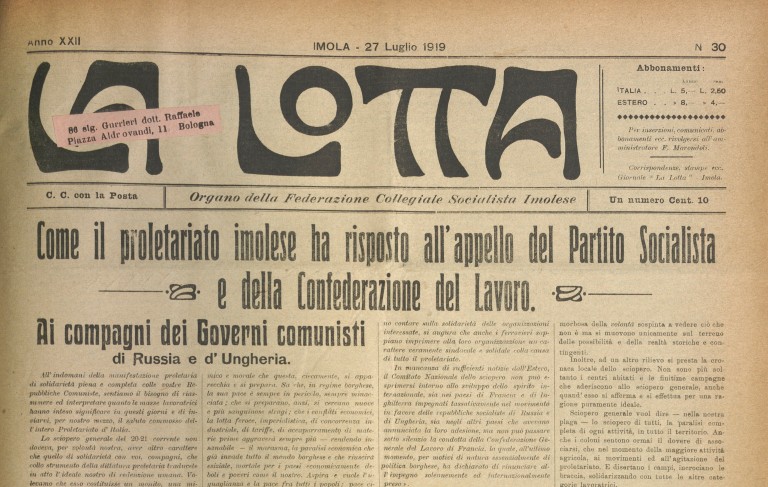

Vediamo come viene criticata la guerra in Libia in due copertine de «L’asino» datate rispettivamente 14 e 21 gennaio 1912.

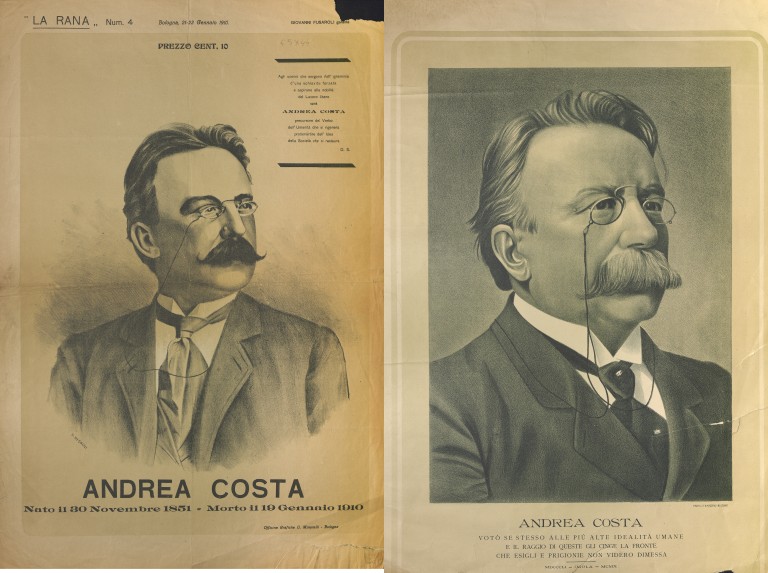

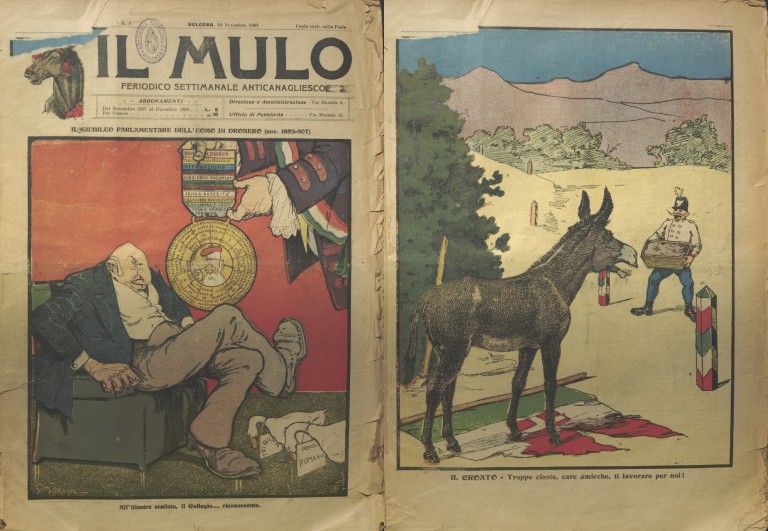

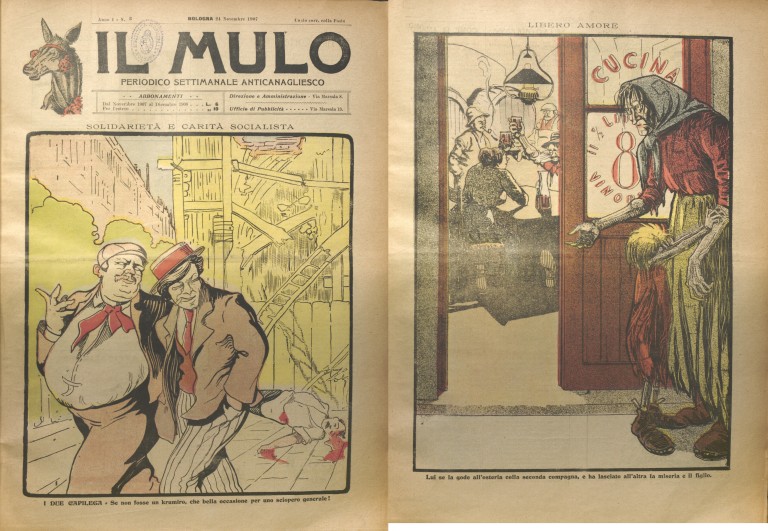

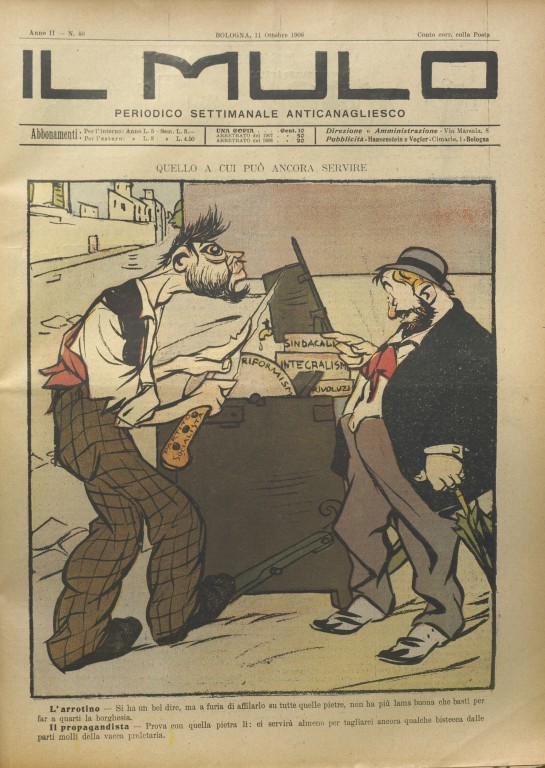

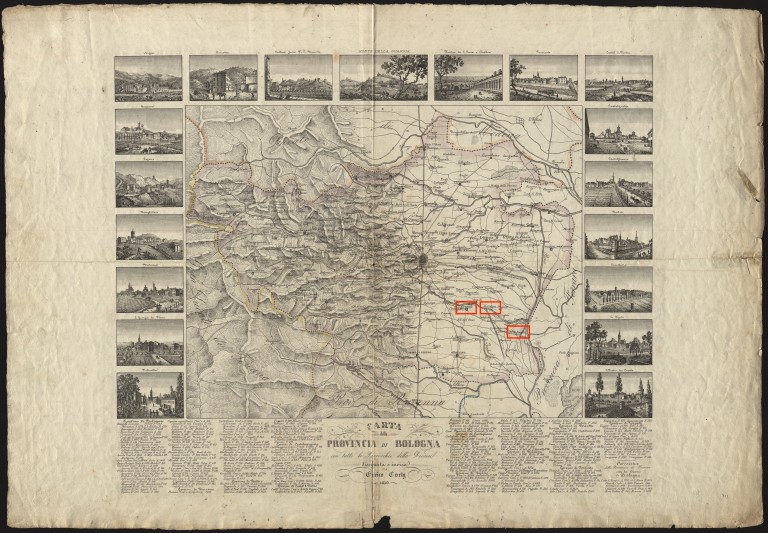

Proprio in occasione della guerra di Libia si verificò una rottura fra i due fondatori della rivista, Guido Podrecca e Gabriele Galantara (che abbiamo già citato come copertinista). I due erano stati fondatori nel 1888 anche di una importante rivista satirica bolognese, «Bononia ridet».

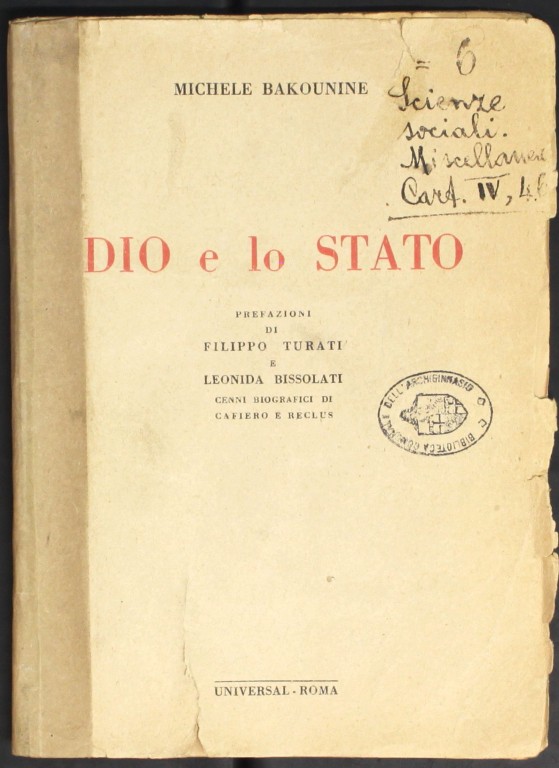

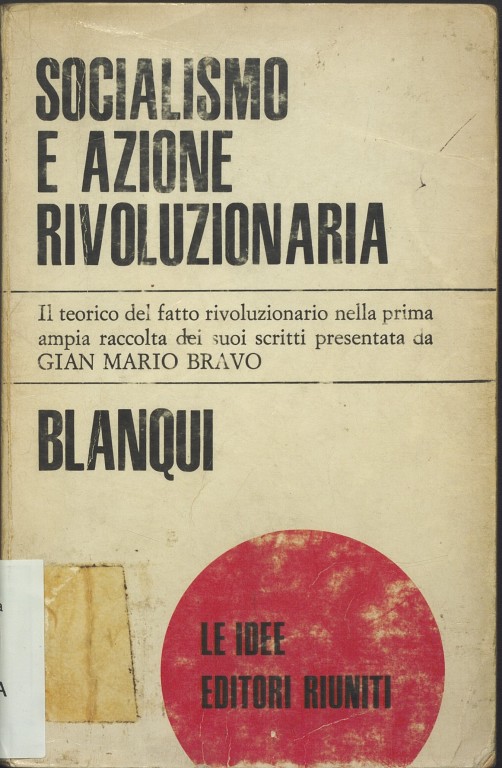

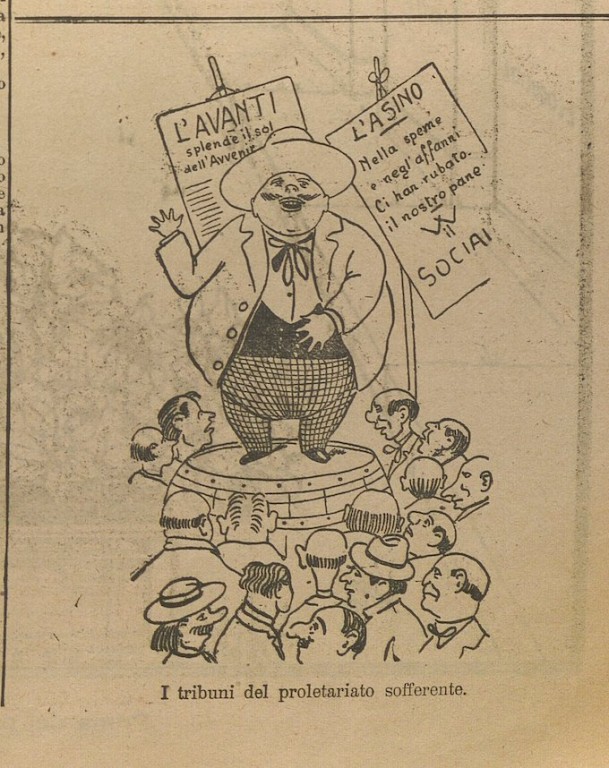

Podrecca aveva assunto tendenze interventiste nei confronti della guerra coloniale, in consonanza con un’ala riformista del Partito socialista rappresentata soprattutto da Bissolati, mentre Galantara sosteneva l’antimilitarismo più tradizionale del socialismo rivoluzionario. «L’asino» riflette questa seconda posizione perché Podrecca, oltre ad essere espulso dal Partito socialista, perde anche la direzione della rivista, come ricorda Evangelisti al capitolo 46 (p. 333).

«L’asino» subisce, in quello stesso 1912, ulteriori attacchi da altre correnti socialiste a causa della continua polemica anticlericale, non più prioritaria per alcuni esponenti del partito. In sua difesa si schiera uno dei grandi esponenti del socialismo rivoluzionario, Amilcare Cipriani, che invia una lettera di sostegno proprio a Galantara, che viene pubblicata sul numero del 3 novembre 1912.

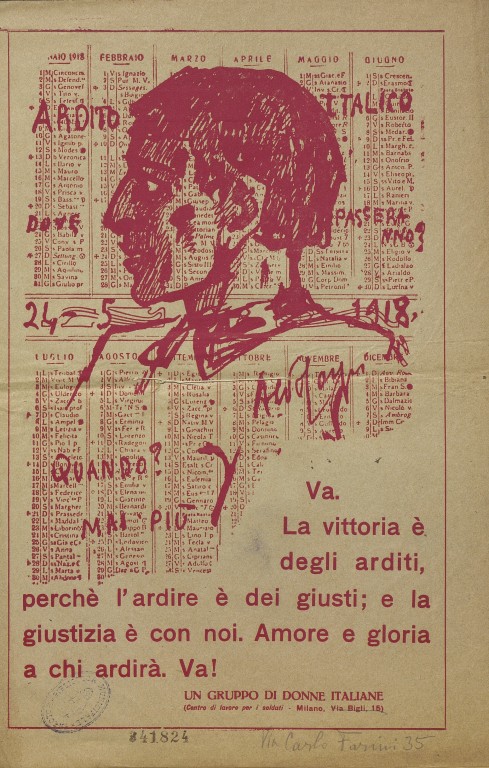

La vis polemica di Podrecca e Galantara si era espressa negli anni non solo nel periodico ma anche in alcuni volumi, firmati con pseudonimi. Nel 1889 esce a Bologna il volumetto Il 10 novembre. Guida elettorale - sul frontespizio del quale si trova un’indicazione del legame fra questa pubblicazione e «Bononia ridet» - che parodiando la Commedia dantesca polemizza con diversi aspetti e personaggi dell’attualità. Si vedano a titolo esemplificativo le immagini che introducono i canti I e II e i canti III e IV. Del canto terzo sono protagonisti tre poeti, uno dei quali è Giosue Carducci, già oggetto di attacchi polemici da parte di «Bononia ridet». Galantara utilizza lo pseudonimo Rata Langa, con cui firma anche le sue illustrazioni, mentre in questo caso Podrecca adotta lo pseudonimo Maschera di ferro.

Del 1909 è invece l’opuscolo L’asinoplano, che esce - come indica una nota manoscritta presente sul frontespizio dell’esemplare conservato in Archiginnasio - in qualità di «Almanacco dell’Asino pel 1909». Vi si trova la consueta polemica anticlericale e questa volta Podrecca adotta lo pseudonimo Goliardo, utilizzato spesso anche quando si trovava a Bologna.

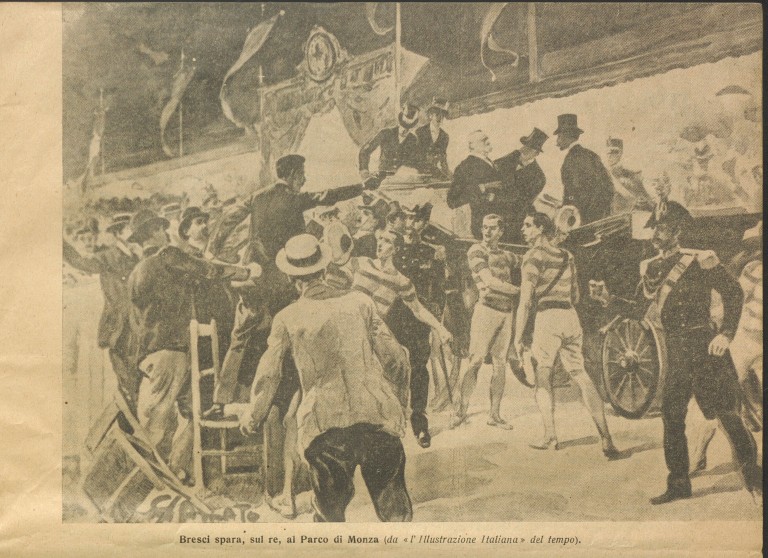

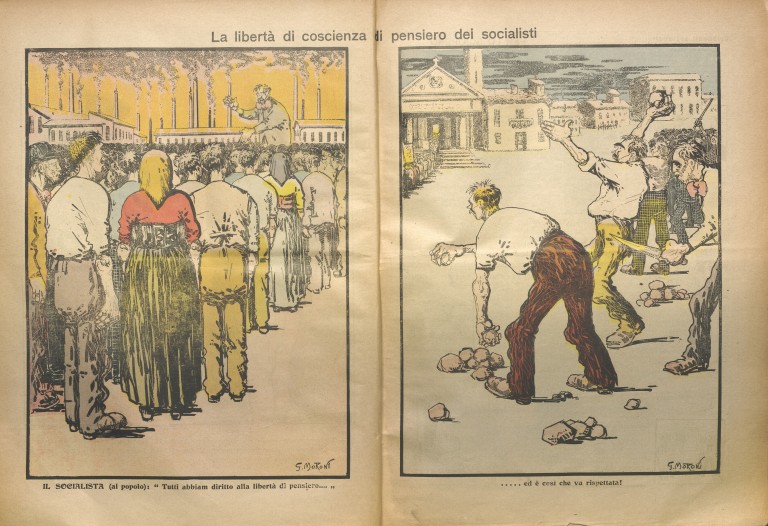

«L’asino è il popolo: utile, paziente, bastonato», 12 gennaio 1902.

Collocazione: A. 2258

«Bononia ridet. Rivista artistica, letteraria, universitaria settimanale: organo non ufficiale dell'8. Centenario e dell'Esposizione in Bologna»

Collocazione: 17. N. II. 25

Maschera di ferro e Rata Langa [i.e. Guido Podrecca e Gabriele Galantara], Il 10 novembre. Guida elettorale, Bologna, Stab. tip. successori Monti, 1889.

Collocazione: 17. Scrittori bolognesi. Composizioni burlesche. Caps. I, 5

Goliardo e Rata Langa [i.e. Guido Podrecca e Gabriele Galantara], L’asinoplano, [S.l., s.n., 19..].

Collocazione: BUSSOLARI Busta 2. 10