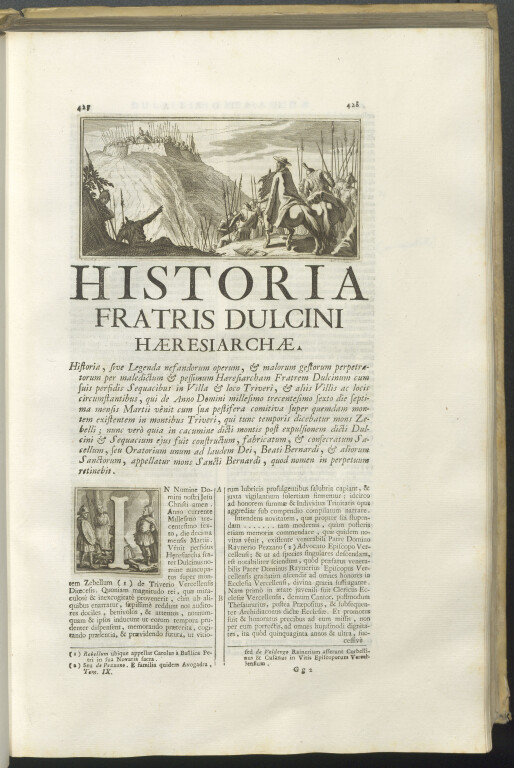

Historia fratris Dulcini haeresiarchae

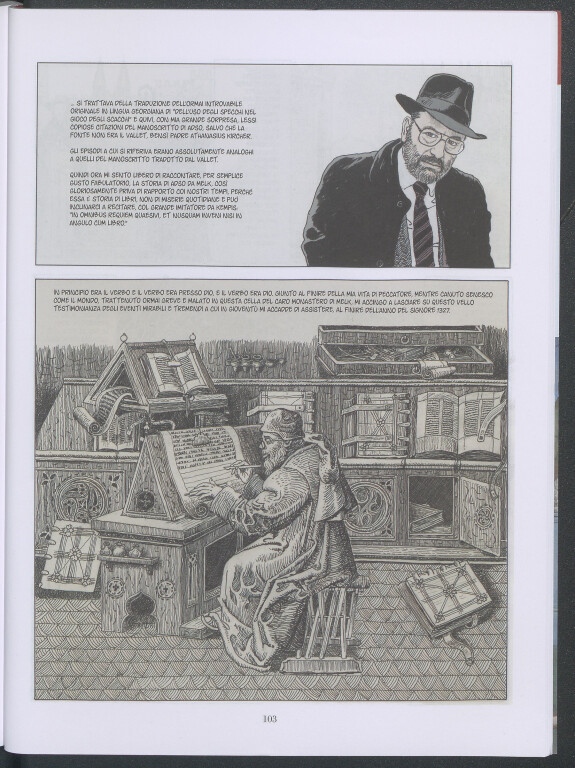

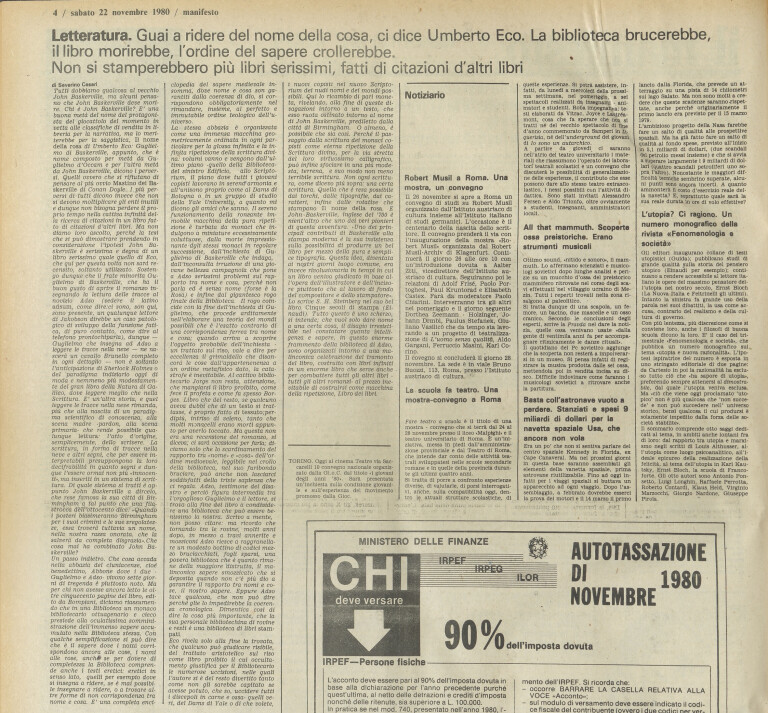

«Era una sera fatale, credo, perché mentre curiosavo tra i tavoli, ne scorsi uno sul quale stava aperto un manoscritto che un monaco copiava in quei giorni. Il titolo subito mi attrasse: Historia fratris Dulcini Heresiarche. Credo fosse il tavolo di Pietro da Sant’Albano, di cui mi avevano detto che stava scrivendo una monumentale storia dell’eresia (dopo quel che avvenne all’abbazia naturalmente non la scrisse più - ma non anticipiamo gli eventi). Non era quindi anormale che qui stesse quel testo, e altri ve n’erano di argomento affine, sui patarini e sui flagellanti. Ma assunsi come un segno soprannaturale, non so ancora se celeste o diabolico, quella circostanza, e mi piegai a leggere avidamente lo scritto» (p. 235).

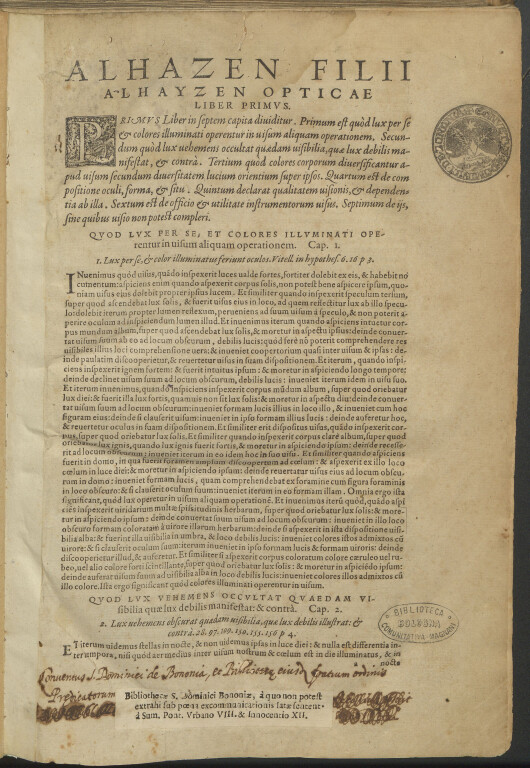

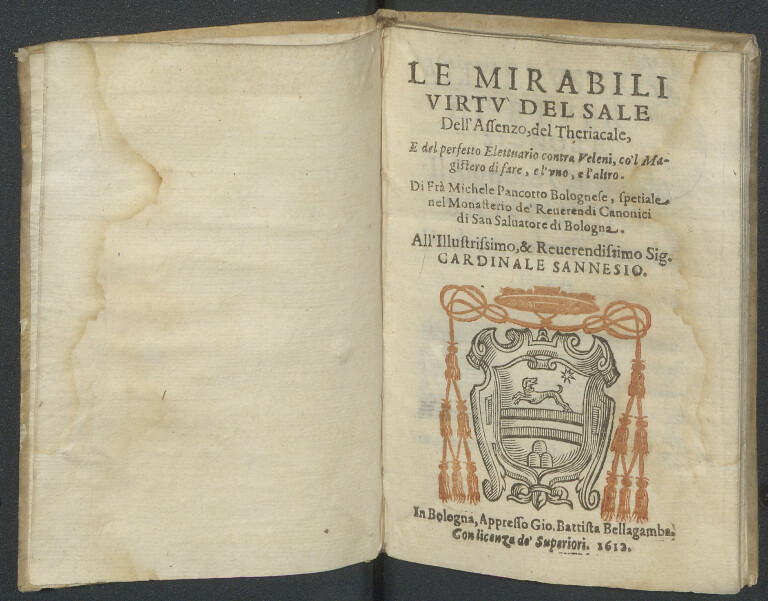

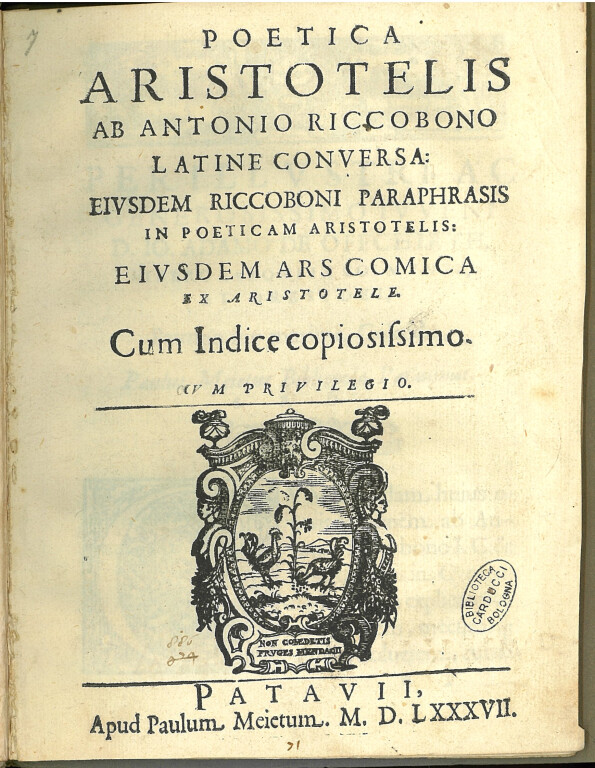

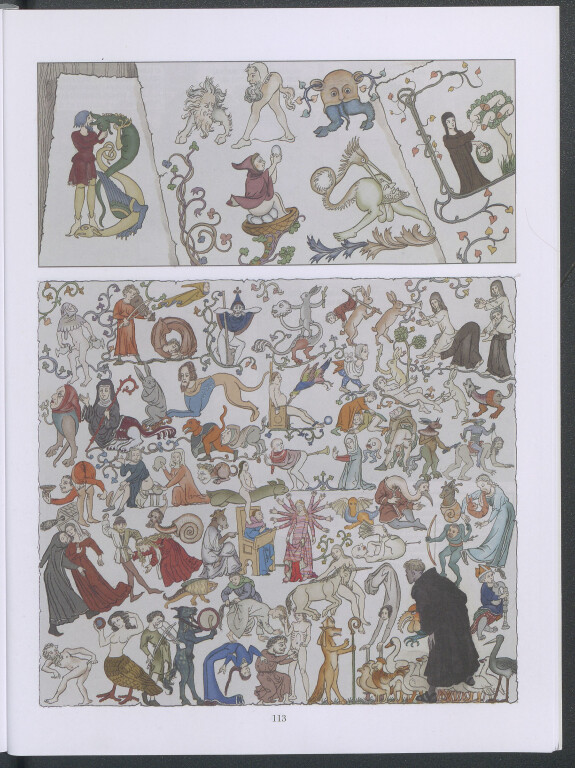

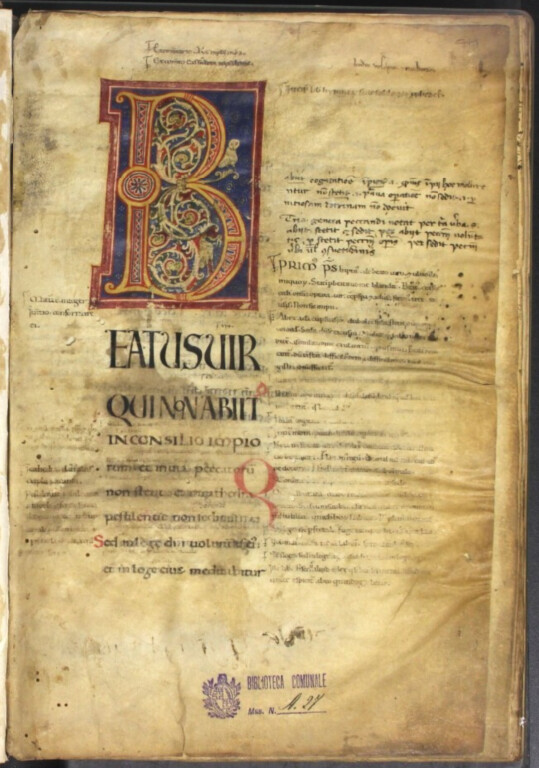

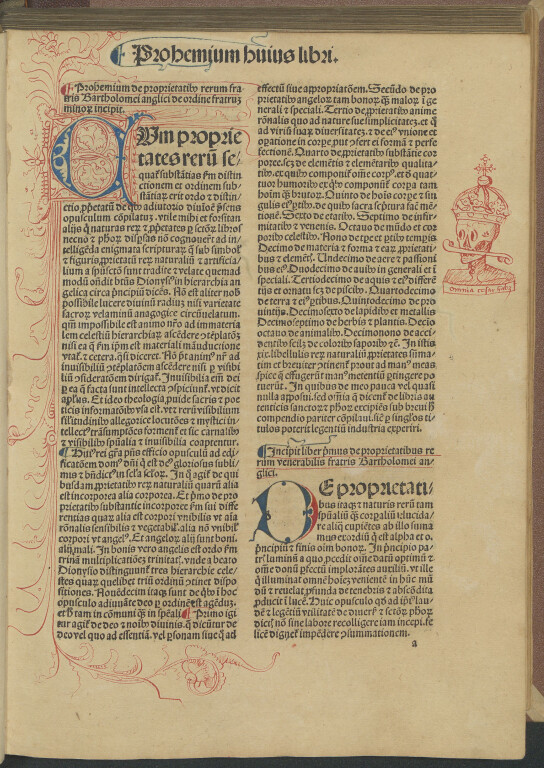

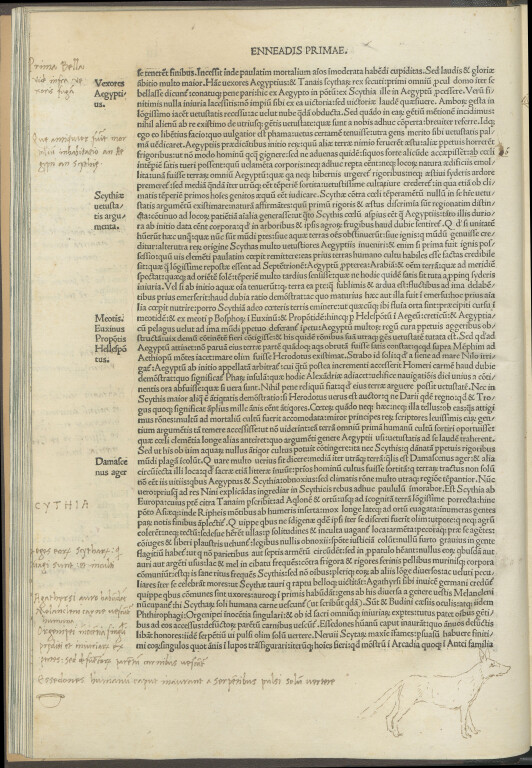

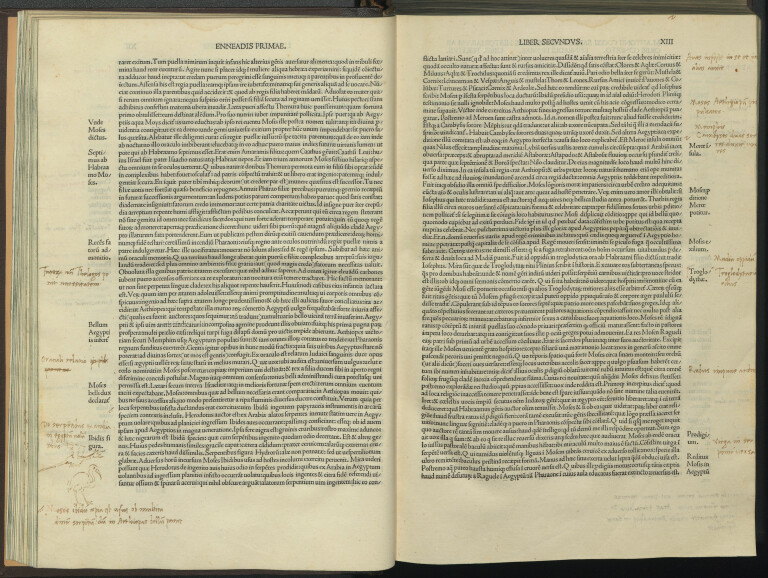

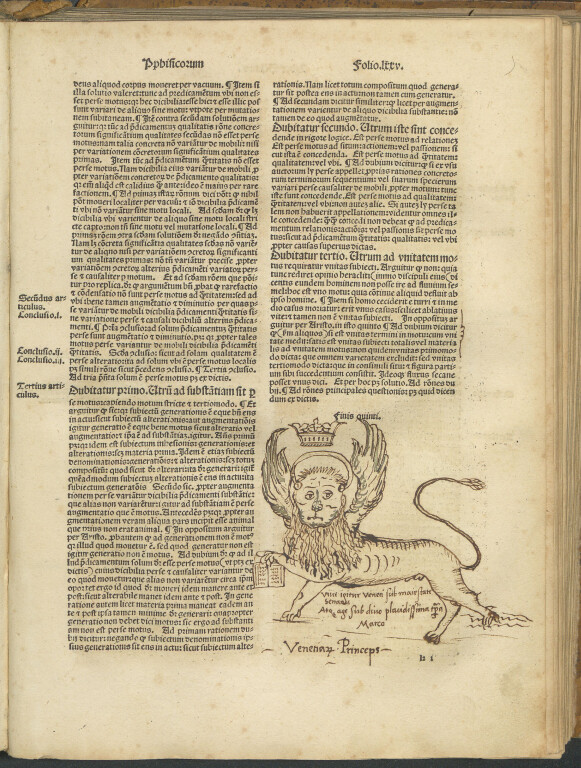

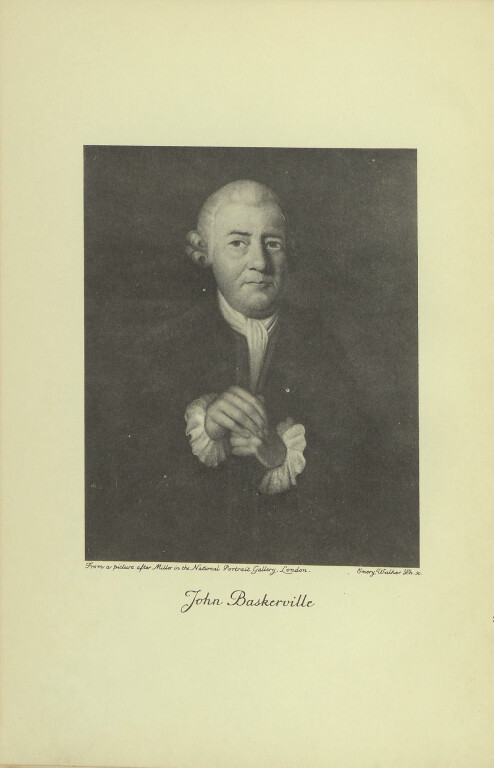

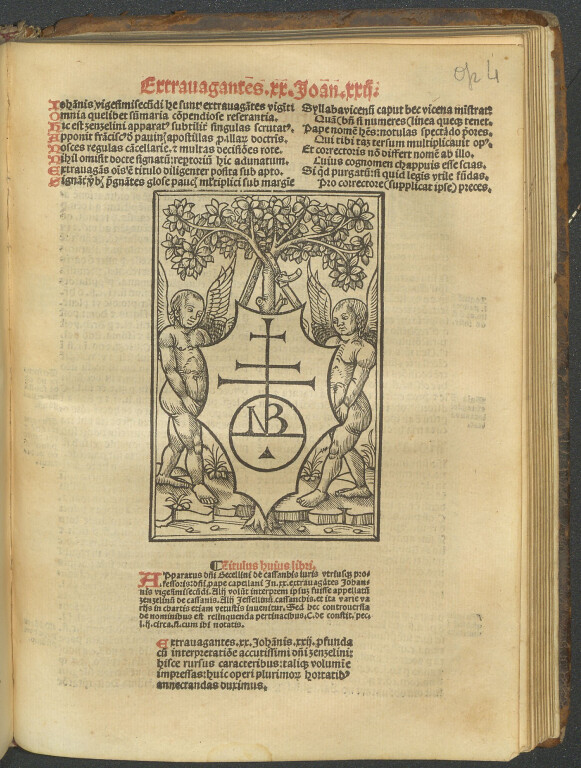

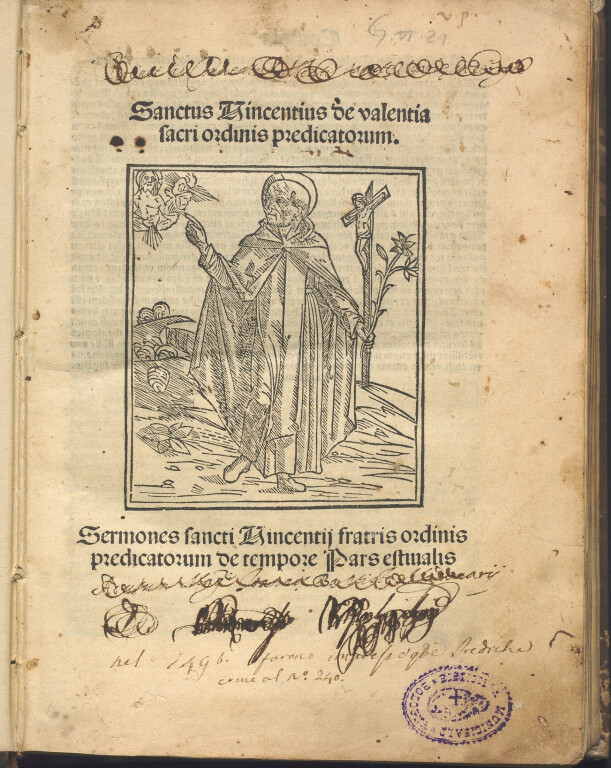

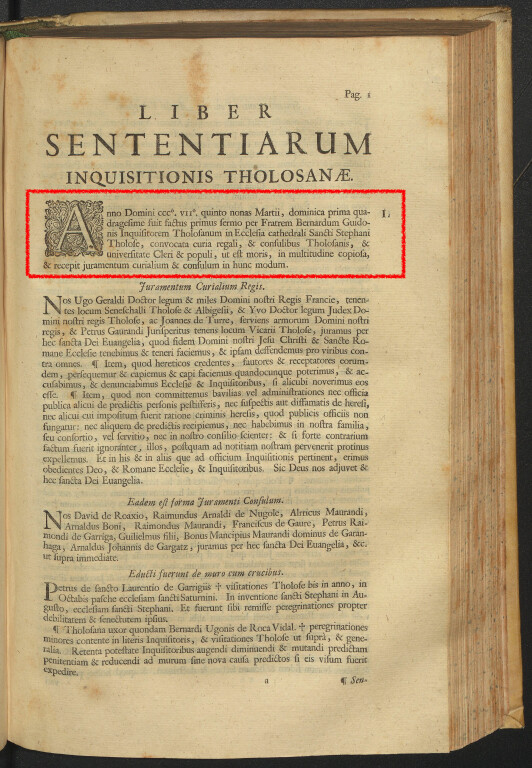

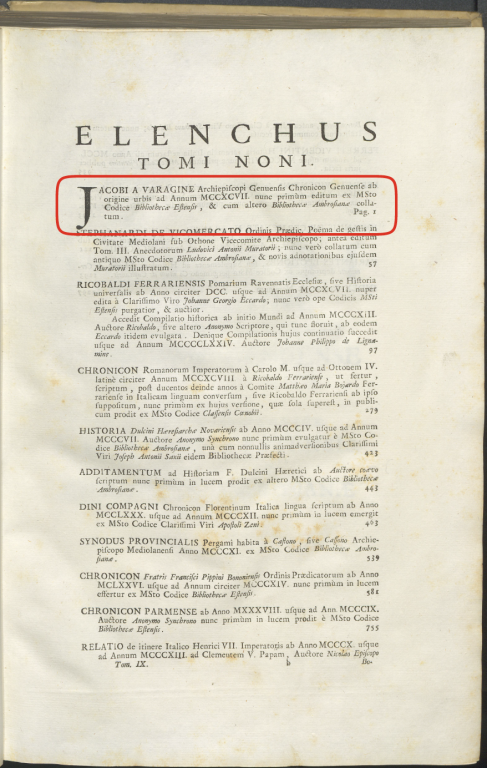

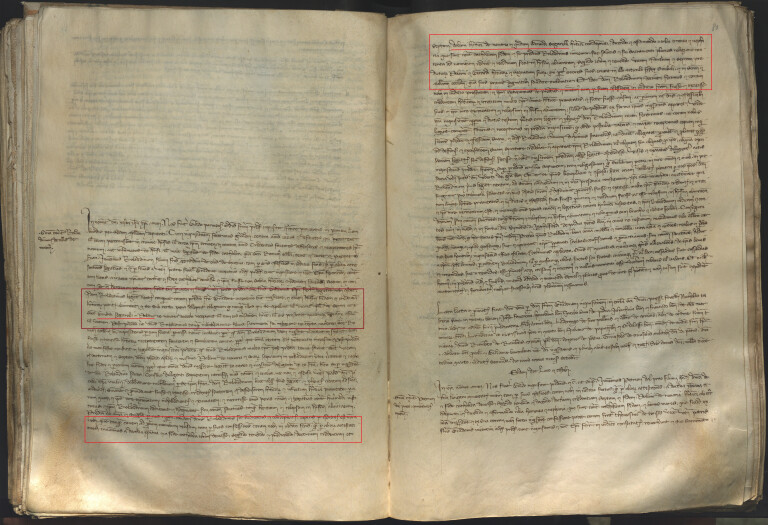

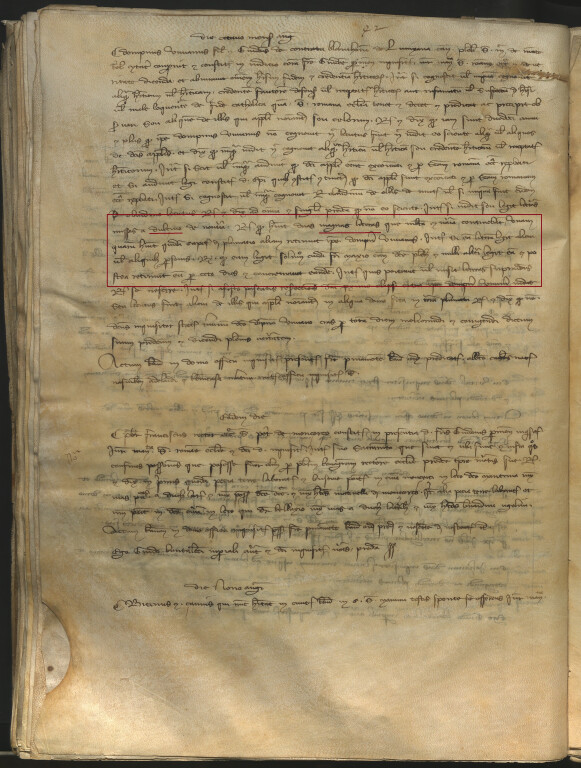

Il testo scovato da Adso casualmente - ma il novizio benedettino non parla per metafora e crede realmente che gli sia stato inviato da una potenza divina o demoniaca - è una delle fonti fondamentali per la ricostruzione della vita dell’eretico Dolcino. Ludovico Antonio Muratori lo pubblica a stampa nel 1726 nei Rerum Italicarum Scriptores (ne vediamo a fianco la prima pagina). L’autore del manoscritto è sconosciuto ma lo si può supporre contemporaneo e seguace del frate. Per questo motivo viene chiamato in questa edizione “Anonimo sincrono”, appellativo che rimane anche nell’edizione datata 1907 della raccolta muratoriana, aperta da una prefazione firmata da Arnaldo Segarizzi (p. VII-LI). Il testo di Segarizzi è molto interessante non solo per le dettagliate informazioni che offre sull’Historia e sulle altre testimonianze scritte della vita di Dolcino, ma anche perchè suggerisce suggestioni che rimandano direttamente a quanto leggiamo nel romanzo di Eco. Segarizzi segnala che l’eresia degli Apostolici continuò a essere diffusa, e quindi combattuta dall’Inquisizione, per molti anni anche dopo la morte della loro guida (1307) - notazione che rende credibile la parte del romanzo che vede protagonisti Remigio da Varagine e Salvatore - poi aggiunge: «È naturale che avvenimenti così lunghi e tragici abbiano impressionato il popolo e che fede e fantasia abbiano creato varie leggende» (p. XXXIX). Adso sembra partecipare di questa fascinazione: è tanto desideroso di scoprire i fatti della vita del frate da andare a chiederne conto a Ubertino da Casale, proprio nelle pagine precedenti alle parole citate sopra. E ascoltate quelle storie dalle labbra del vecchio monaco il novizio avverte «nell’animo, e nelle viscere, uno strano fuoco e una incredibile irrequietezza» che lo rendono «incline alla disobbedienza» (p. 234). Proprio alla fine di questo episodio Adso incontra la ragazza con cui compie il primo e ultimo peccato carnale di una vita altrimenti casta e ligia alle regole monastiche. Ma il romanzo stesso è una prova del fatto che la figura di Dolcino è capace di generare nuove storie che affascinano chi le ascolta, anche a secoli di distanza. Aggiungiamo poi che nella serie TV, vi abbiamo accennato, viene aggiunta una linea narrativa inesistente sia nel romanzo che nel film del 1986. Vede protagonista Anna, figlia di Dolcino e Margherita, essa stessa vittima della crudeltà di Bernardo Gui che le ha ucciso il marito e la figlia. La giovane donna, che ha doti di guerriera, cerca la vendetta e per compierla penetra nell’abbazia per uccidere l’inquisitore. Al di là della verosimiglianza della vicenda (e anche della sua efficacia narrativa) è significativo notare la fertilità narrativa della storia di Dolcino e l’importanza che in essa rivestono i personaggi femminili. Se nella serie TV è la figlia Anna ad occupare prevalentemente la scena - ma non mancano i flashback dedicati all’uccisione dei suoi genitori - in molti dei racconti Margherita è figura centrale. Lo stesso Adso rimane colpito da quanto sente raccontare della donna. Un’ulteriore testimonianza la troviamo in due quadri riportati nel volume Fra' Dolcino e la setta degli Apostolici di Cesare Violini e Mauro Italo Mazzone. In entrambi la figura di Margherita, dipinta in modo da accentuare pathos emotivo, bellezza e attrattiva erotica, si colloca al centro della scena insieme a Dolcino, protagonista al suo pari. Qui è possibile visionare i quadri e le altre tavole presenti nel testo, cartine che illustrano i movimenti della setta e le battaglie in seguito alle quali venne sconfitta ma non cancellata.

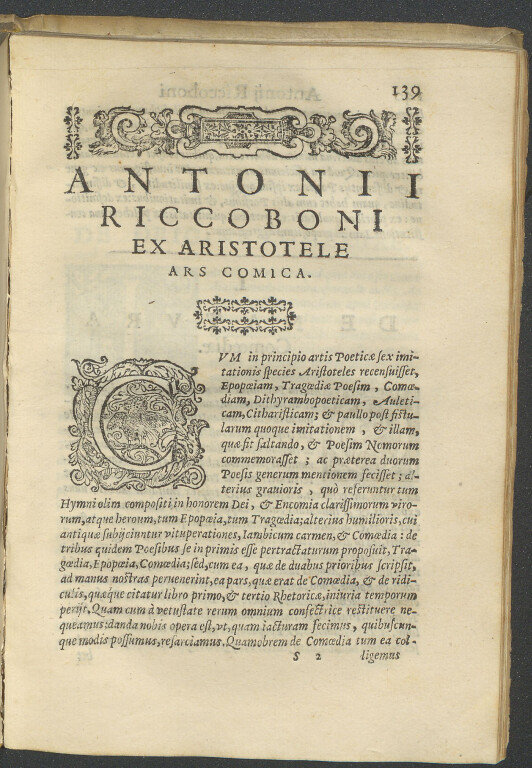

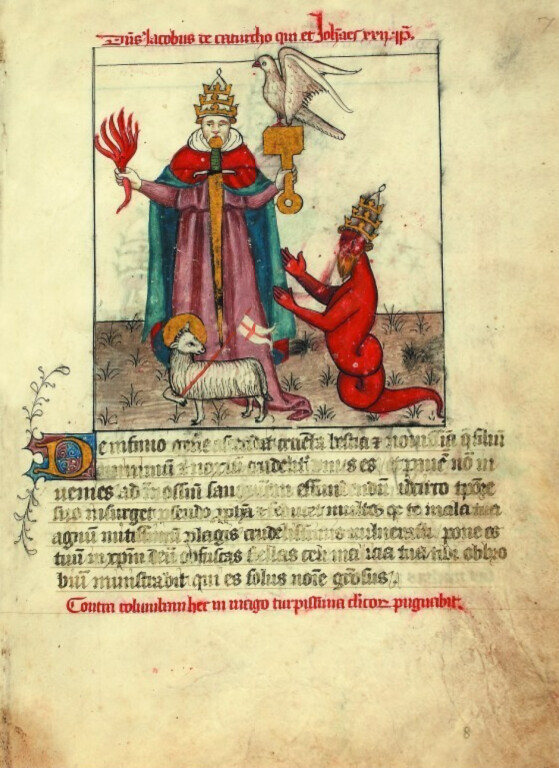

Segarizzi in più di un’occasione rileva anche l’importanza delle due lettere che Dolcino indirizza ai suoi seguaci. Sono senza dubbio le lettere per le quali Remigio viene condannato nel romanzo, a testimonianza della capacità di Eco nell’utilizzare i dati storici come elemento e motore della trama. Di queste lettere parla anche Nicolas Eymerich trattando della setta degli Apostolici nel suo Directorium (si veda ancora il testo di Segarizzi, p. XV). Sulle lettere torneremo, ma vale la pena citare un ulteriore passo della prefazione di Segarizzi:

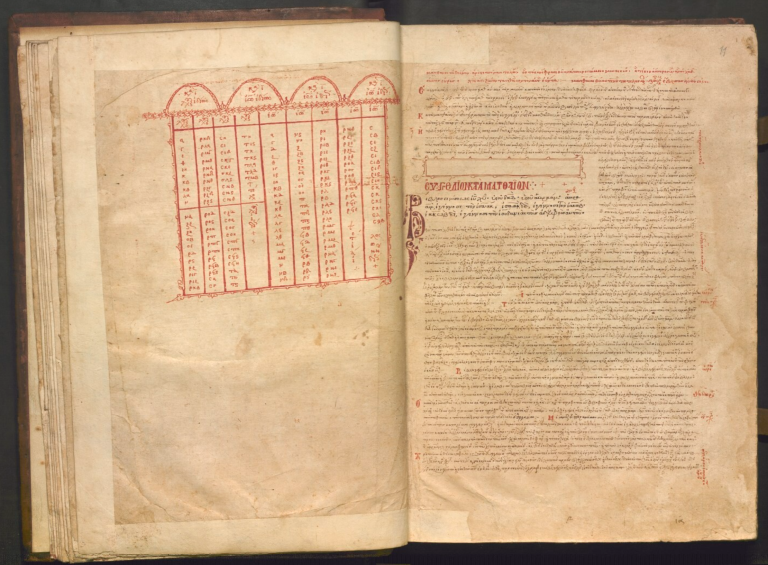

«Ben altrimenti notevole è il codice cartaceo del primo quatrtrocento additatomi nella biblioteca nazionale di Torino dal dott. Carlo Frati, che lo avea rintracciato tra i codici di quella biblioteca non ancora catalogati. Fortunatamente potei collazionarlo prima ch’esso perisse nell’incendio della biblioteca torinese» (p. LI).

Un altro manoscritto prezioso e sconosciuto distrutto dal fuoco in una biblioteca.

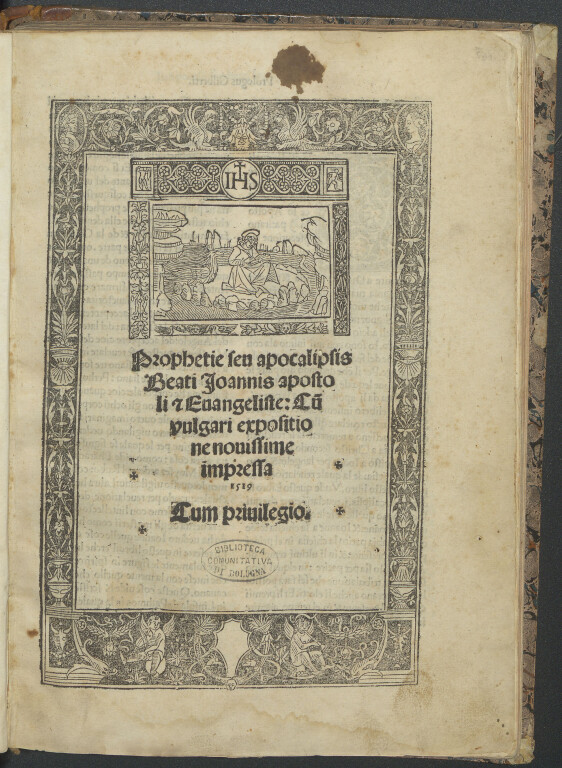

Anonimo sincrono, Historia fratris Dulcini Haeresiarcae, in Ludovico Antonio Muratori, Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae quingentesimo ad millesimumquingentesimum, tomus nonus, Milano, ex Typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1726, p. 423-442.

Collocazione: CONS. SC. STORICHE 39-1

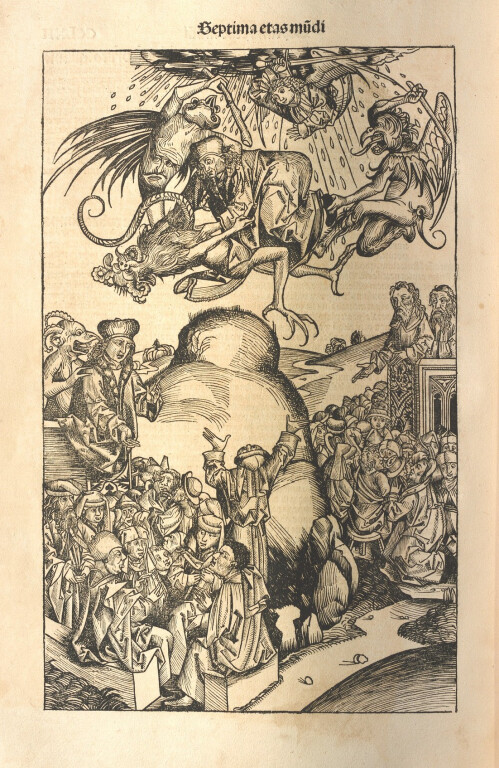

![immagine di Luigi Sabatelli, [Serie della Apocalisse] (sec. XIX)](https://assets.culturabologna.it/5f0daa8d-6ede-410c-b82b-203f79ab175d-luigi-sabatelli-serie-della-apocalisse-sec-xix-05.jpg/658e92357ddaf83a37526e47323880e7e339b4c0.jpg)

![immagine di Albrecht Dürer, [Giovanni divora il libro] (1511)](https://assets.culturabologna.it/5f682763-5e43-434c-9586-1e108cb0addc-albrecht-durer-giovanni-divora-il-libro-1511.jpg/658e92357ddaf83a37526e47323880e7e339b4c0.jpg)