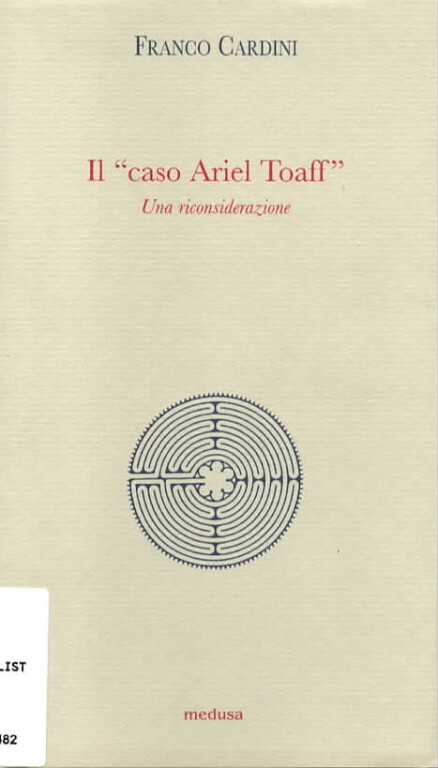

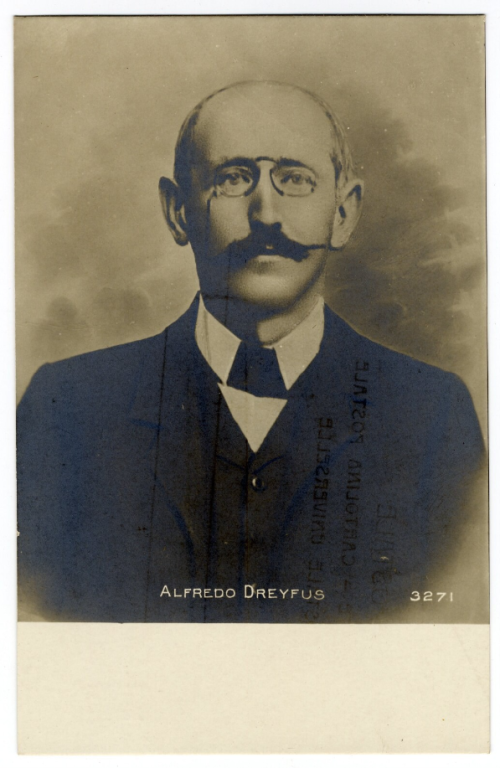

Franco Cardini, Il caso Ariel Toaff (2007)

Per ricostruire le polemiche suscitate dalla prima edizione di Pasque di sangue abbiamo un documento eccezionale, grazie al lavoro di Franco Cardini che a fine marzo 2007 ha concluso la scrittura di un libretto - pubblicato immediatamente dopo - dal titolo Il “Caso Ariel Toaff”, in cui si elencano praticamente tutte le recensioni uscite in quel convulso febbraio, analizzandone pregi, difetti, esagerazioni, riflessioni.

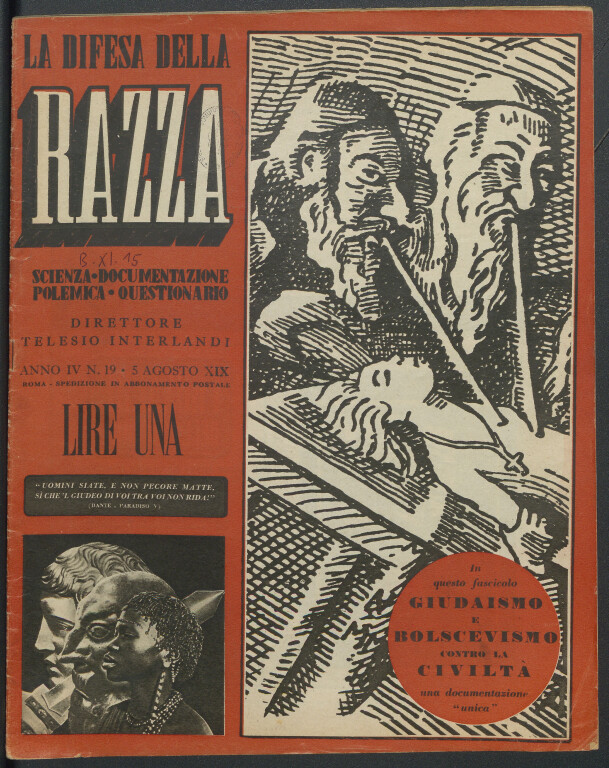

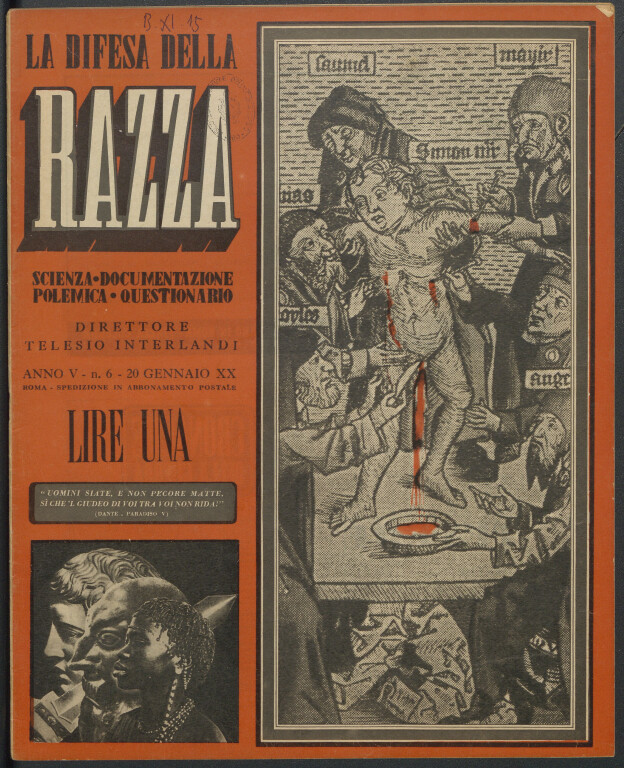

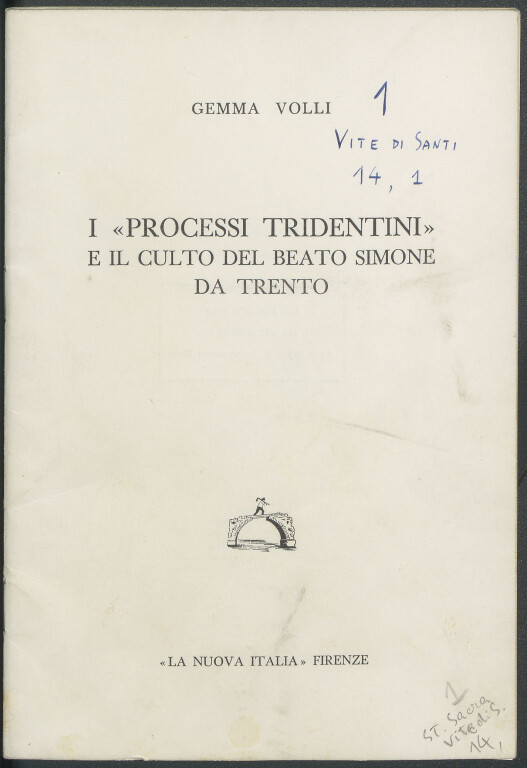

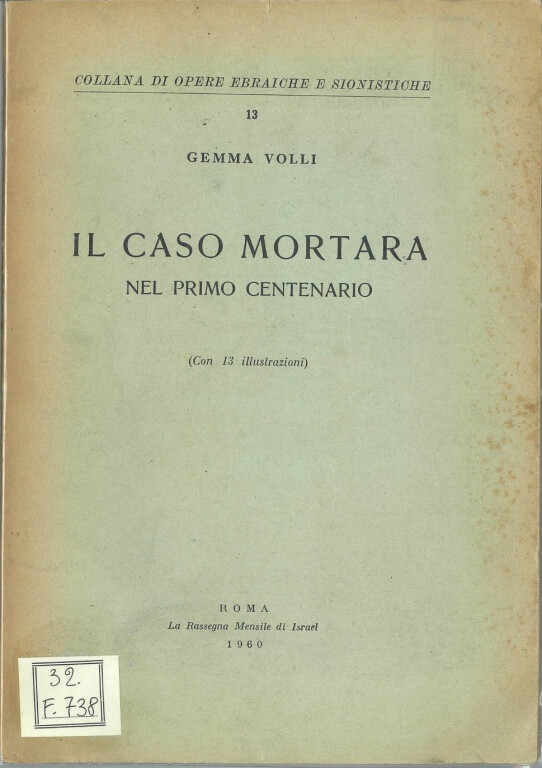

Andando oltre il singolo caso, l’interesse dell’operazione messa in campo da Cardini sta proprio nell’avere evidenziato come un lavoro storico di taglio accademico possa generare sentimenti molto forti, contraddizioni e esagerate reazioni una volta immesso in un flusso comunicativo di più ampio respiro rispetto a quello dell’accademia. Soprattutto se, in maniera spesso pretestuosa e poco giustificata, si presta ad essere letto in relazione a fatti di cronaca e tensioni socio-politiche di grande attualità. E se espone, senza chiarirlo in maniera precisa, fatti solamente ipotetici e non pienamente documentabili. Questo, fatte le dovute proporzioni e precisazioni, è uno dei temi di fondo de Il cimitero di Praga. Lo stesso Eco partecipò al dibattito sul “caso Toaff” con una Bustina di Minerva dal titolo Mangiar bambini, pubblicata su «L’Espresso» del 22 febbraio 2007 (ma, precisa Cardini visto che in una vicenda consumatasi in maniera così veloce anche i giorni contano, «il numero relativo della rivista [...] porta la data della sua scadenza, ma era in edicola la settimana prima: lo abbiamo quindi letto a partire dal 16 febbraio» (p. 92 nota 63).

Il lavoro di Cardini critica anche la comunità accademica, colpevole di non avere reagito, a suo parere, con la necessaria professionalità e scientificità. Cardini infatti lamenta il fatto che il libro di Toaff sia stato semplicemente recensito su mezzi di comunicazione di grande diffusione, spesso dopo una lettura affrettata, ma non analizzato con i corretti strumenti della metodologia della ricerca storica. La lacuna verrà almeno in parte colmata qualche mese dopo dall’articolo di Giovanni Miccoli «Pasque di sangue». La discussa ricerca di Ariel Toaff («Studi storici», XLVIII, 2007, n. 2, p. 323-339).

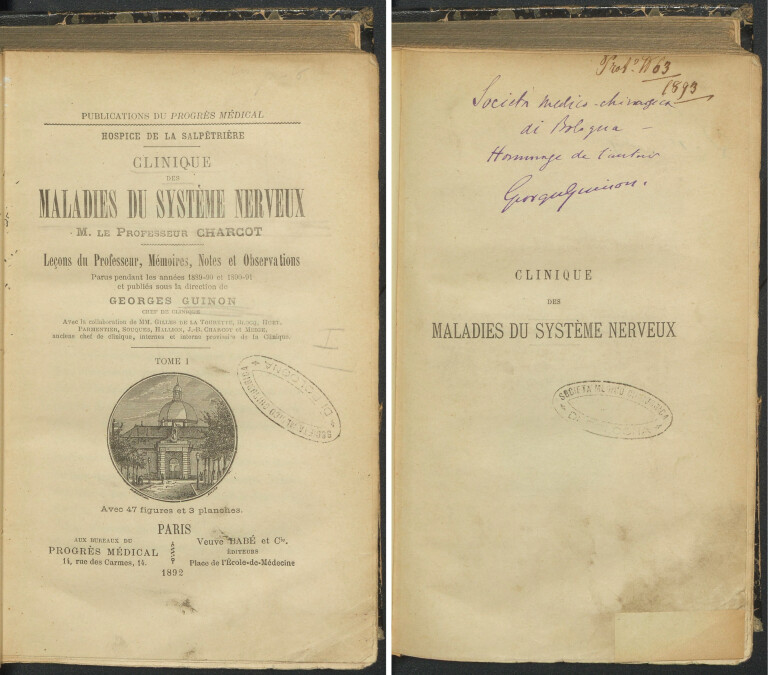

Invitando a leggere il libro per approfondire meglio quanto successo nel febbraio-marzo 2007, chiudiamo con un’ultima breve annotazione. Cardini dice che costringere Toaff a ritirare il libro dal commercio è stata una sconfitta anche per «i “vincitori”, perché vincere facendo sparire dalle biblioteche (e riapparire al mercato nero librario e in infinite forme di samizdat) un libro costato anni di ricerche [...] non è una vittoria della quale ci si possa vantare» (p. 76). In realtà il timore che la prima edizione di Pasque di sangue diventasse una rarità bibliografica - ai tempi si scatenò una vera e propria caccia al libro (ivi, p. 83 nota 17) - oggi sembra scongiurato se è vero che solamente in Archiginnasio ne sono presenti tre copie e diverse decine sono catalogate nelle biblioteche italiane. Nella Biblioteca Universitaria di Bologna è conservata anche la copia posseduta da Umberto Eco, che presenta, come recitano le note che descrivono il volume sul catalogo, «dedica autografa di Umberto Pregliasco a Umberto Eco, non datata, "A Umberto Eco, per la libertà di cultura, in qualsiasi regime, o religione questa debba venire a mancare. Omonimamente suo Umberto Pregliasco"; orecchie ang. sup. pp. 59, 245, 251, 278, frequenti sottolineature a penna, segni di attenzione sul margine sx/dx ed evidenziazioni di paragrafo, postilla manoscritta di Umberto Eco pp. 22, 129, 174, 175, 178, 197, disegni sulla terza di copertina».

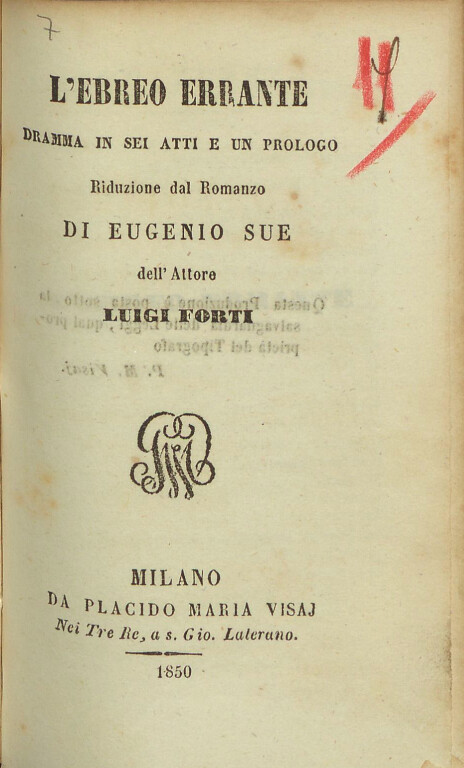

Franco Cardini, Il “caso Ariel Toaff”. Una riconsiderazione, Milano, Medusa, [2007].

Collocazione: EVANGELIST B. 3466