MALEDETTI LIBRI!

L'irrefrenabile passione per la censura e la distruzione delle biblioteche

Da qualche anno la Biblioteca dell’Archiginnasio ha avviato una serie di studi volti ad approfondire le conseguenze concrete che eventi storici di vasta portata o avvenimenti di respiro più locale hanno avuto sul proprio patrimonio. La censura, le guerre, le scelte politiche, sono stati spesso causa di una perdita culturale alla quale in alcuni casi non è stato possibile rimediare. Studiare e approfondire questi eventi e queste tematiche è un modo per non dimenticare quanto successo in passato per evitare che si ripeta nel futuro.

Il libro di Fabio Stassi Bebelplatz. La notte dei libri bruciati (ed. Sellerio) ha dato lo spunto per questo progetto che, agli studi compiuti negli ultimi anni su questi temi, aggiunge ulteriori esempi e approfondimenti. L’opera di Stassi ha come focus centrale la censura nazista ma amplia il proprio sguardo a casi di distruzioni di documenti avvenute a causa di conflitti bellici, tema che tocca da vicino l’Archiginnasio. In molti casi infatti, anche quando la distruzione di documenti sembra casuale, la cancellazione della cultura di un paese - a partire dagli oggetti che hanno il compito di tramandarla e diffonderla - è uno degli obiettivi da raggiungere durante conflitti di varia natura e origine.

Se Bebelplatz è stato un punto di partenza, abbiamo cercato di seguirne l’esempio per spaziare interrogando altri studi e altri documenti, spesso legati alla vita della biblioteca. Abbiamo privilegiato i periodi in cui si sono affermate le dittature europee novecentesche, senza però tralasciare puntate nel passato e avendo sempre a mente quanto questi temi siano ancora di tragica attualità.

Per capire come l’odio verso i Maledetti libri - che sono espressione concreta della libertà di pensiero - abbia spesso accompagnato eventi tragici, ma anche generato per reazione esempi di dedizione e di impegno da parte di chi i documenti li deve custodire e salvare.

I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.

Autarchia a fumetti

«I fumetti erano vietati [...] e i professori pensavano che nessuno di noi avrebbe dovuto leggerli. Li chiamavano “spazzatura”, “propaganda americana”, o questo genere di cose».

La frase appena letta potrebbe raccontare una storia ambientata in Italia negli anni Quaranta del Novecento. Invece, la piccola ellissi segnalata dalle parentesi va riempita con le parole «in Ungheria». La citazione infatti è tratta da Lo spacciatore di fumetti, romanzo per ragazzi in cui Pierdomenico Baccalario racconta le peripezie di un giovane che, appunto, spaccia fumetti a Budapest, sul finire degli anni Ottanta. Ma quella piccola ellissi potrebbe essere riempita col nome di tanti altri luoghi perché spesso i fumetti hanno subito imposizioni censorie molto importanti, che se non arrivavano a vietarli ne limitavano notevolmente la libertà (negli stessi Stati Uniti, patria d’elezione della letteratura disegnata nella prima metà del secolo, il Comics Code Authority a metà degli anni Cinquanta imporrà agli editori di fumetti di apporre sulle loro pubblicazioni un bollino di approvazione rilasciato da quella che era a tutti gli effetti una commissione censoria).

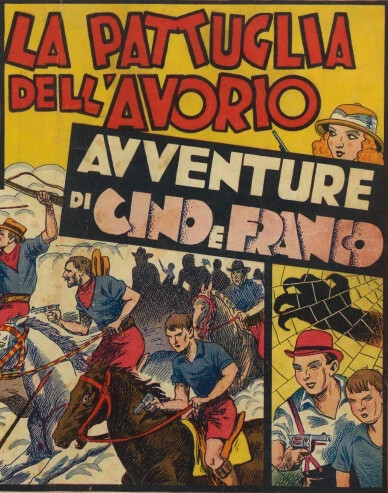

Ma prima di arrivare a queste soluzioni drastiche, nel terzo decennio del Novecento le modifiche erano state più limitate. La più frequente, di cui abbiamo testimonianza nell’albo La pattuglia dell’avorio che vediamo a fianco, era la sostituzione dei nomi americani dei personaggi con nomi italiani. Pubblicato in Italia nel 1935, fa parte della serie delle avventure di Cino e Franco, che traducevano nella nostra lingua i nomi di Tim e Spud, protagonisti dei comics scritti e disegnati da Lyman Young (ma moltissimi autori lavoravano anonimamente a queste pagine) col titolo originale Tim Tyler’s Luck. Una tipica serie avventurosa per ragazzi, in cui due orfani affrontano peripezie rocambolesche. A questa serie appartiene l’episodio La misteriosa fiamma della regina Loana che regalò a Umberto Eco il titolo per il romanzo citato nella scheda precedente. A un certo punto, come testimoniato in più casi da Eccetto Topolino, gli editori arrivarono a cancellare i nomi degli autori americani - ancor più se nomi palesemente ebraici - con nomi di autori italiani, reali o fittizi, per sfuggire alla censura del Regime.

Lyman Young, La pattuglia dell'avorio. Avventure di Cino e Franco, Firenze, Nerbini, 1935.